Umberto Boccioni: il genio in corsa verso l’eternità

Nel cuore di un’Italia che correva verso il futuro con il passato ancora alle spalle, nacque un uomo destinato a cambiare per sempre il volto dell’arte. Non un re né un condottiero, ma un artista che seppe imprimere sulla tela e nel bronzo il battito frenetico del proprio tempo: Umberto Boccioni. Spirito inquieto, ardente, fu il riflesso vivente di un’epoca lanciata verso l’ignoto con occhi spalancati e mani tremanti.

Nato il 19 ottobre 1882 a Reggio Calabria da una famiglia romagnola, trascorse l’infanzia in continuo movimento, città dopo città, inseguendo gli incarichi del padre. Questo sradicamento precoce alimentò in lui una fame di identità, un’urgenza di trovare forma al proprio tumulto interiore. A Roma, attorno al 1901, trovò le prime coordinate: insieme all’amico Gino Severini entrò nello studio di Giacomo Balla, scoprendo le vibrazioni luminose del Divisionismo.

Ma Roma, così piena di vestigia e accademie, non bastava. L’anima di Boccioni guardava altrove, verso il fragore della modernità. Milano, dal 1907, divenne la sua città elettiva: febbrile, industriale, gravida di luce elettrica e clangori metallici. Qui trovò il suo paesaggio interiore, la materia viva che rispecchiava il suo sentire: la città come organismo in perpetua trasformazione, macchina e cuore al tempo stesso.

Nel 1910 firmò, con Severini, Carrà, Russolo e Balla, il Manifesto dei pittori futuristi. Nacque il Futurismo, primo grido d’avanguardia italiano: parole come schegge, pronte a spezzare l’immobilismo dell’arte. “Distruggere il culto del passato, esaltare la velocità, glorificare la guerra come sola igiene del mondo” — provocazioni che trovarono in Boccioni il più ardente profeta.

Ma il suo Futurismo non era solo manifesti e slogan: era carne viva, tensione, pensiero in fiamme. Nei suoi quadri e nelle sue sculture esplode la lotta tra forma e energia, tra l’io e il mondo, tra istinto e costruzione. Per lui, l’arte non imitava: penetrava, rivelava, trasformava. Nulla era immobile. Ogni gesto, ogni corpo, ogni oggetto si dilatava in un flusso, in un’onda continua di vibrazione e luce.

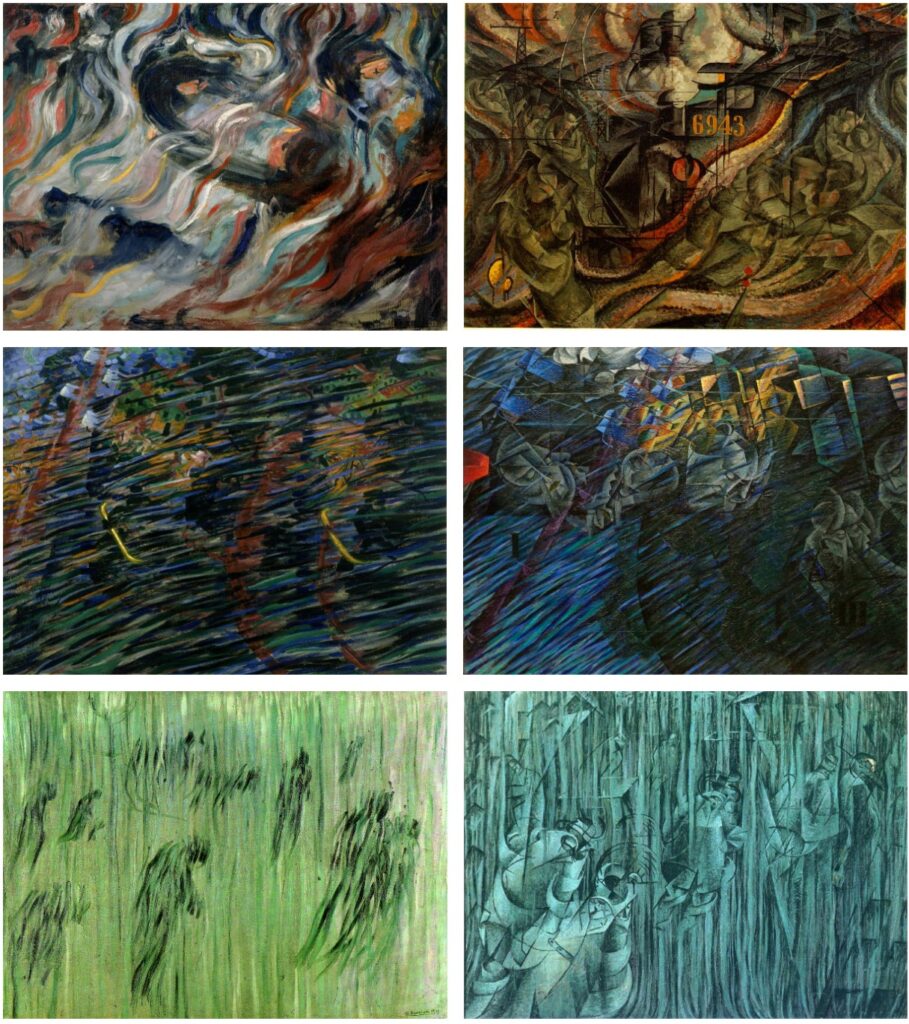

Nasce così “La città che sale” (1910–1911): cavalli, gru, operai, funi, tutti risucchiati in un turbine dinamico. La città non è più sfondo, ma forza vivente. Il lavoro diventa epica urbana, una danza aspra tra l’uomo e il metallo, tra il sudore e l’elettricità.

Con il ciclo degli “Stati d’animo” (1911), Boccioni scava nell’interiorità. “Gli addii”, “Quelli che vanno”, “Quelli che restano”: tele come mappa emotiva del tempo moderno. I colori, le forme, le traiettorie disegnano le crepe dell’anima. È l’uomo diviso tra il richiamo del partire e il dolore del restare, tra il vento del futuro e il peso della memoria.

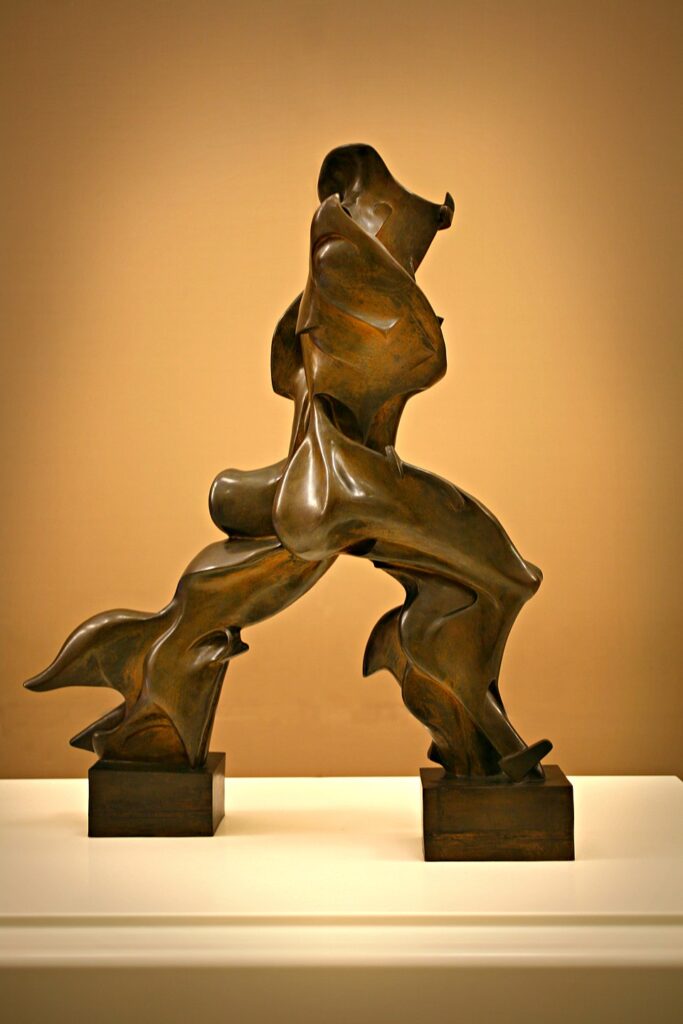

Nel 1912 –13 arrivò la svolta definitiva: la scultura. Ispirato dai rilievi ellenistici e dal Cubismo, pubblicò il Manifesto tecnico della scultura futurista, spezzando le gabbie dell’accademia. Voleva opere che respirassero lo spazio, che si muovessero col mondo. Così nacque “Forme uniche della continuità nello spazio” (1913), bronzo in corsa, figura senza volto, attraversata da vento e slancio.

Quella scultura non cammina: galoppa. È l’uomo nuovo, senza tempo, fratello di locomotive e turbine, figlio del fuoco e dell’acciaio. Una delle sue versioni è al MoMA di New York, ma la sua ombra corre ovunque — sulle monete da 20 centesimi, nei manifesti, nei sogni dell’avanguardia.

Boccioni fu anche un pensatore lucido. Nei suoi scritti, come “Pittura e scultura futuriste” (1914), demolì la prospettiva rinascimentale, invocando un’arte totale, simultanea, che potesse toccare l’occhio, l’orecchio e la pelle insieme. Era al tempo stesso filosofo e ribelle, razionale e visionario.

Nel 1915, come molti futuristi, accolse la guerra come un’onda purificatrice. Ma non fu il fronte a strapparlo alla vita: morì il 17 agosto 1916, a 33 anni, cadendo da cavallo durante un’esercitazione militare vicino Verona. Un destino beffardo, per chi aveva vissuto l’arte come cavalcata nel vento.

Con lui il Futurismo perse il suo cuore pensante, la sua voce più profonda. Ma le sue idee non si spensero: viaggiarono nel tempo, influenzando il Vorticismo, il Costruttivismo, l’Aeropittura, fino alle avanguardie cinetiche e optical del dopoguerra.

Boccioni non dipingeva ciò che vedeva, ma ciò che sentiva sotto la pelle del reale. La sua arte era metamorfosi, visione, necessità. Le sue opere non illustrano, ma scuotono. Sono urli silenziosi, esplosioni trattenute, lampi. Portali aperti su un mondo in costante mutazione.

Ancora oggi, in un’epoca dominata da algoritmi e velocità, la sua voce risuona. Ci ricorda che dietro ogni macchina batte un cuore, che ogni corsa nasconde un respiro. Il suo uomo di bronzo ci osserva, ci precede, ci guida: è memoria e profezia.

E così, tra le tele che esplodono al Museo del Novecento di Milano, o tra le forme che riposano alla Galleria Nazionale di Roma, Umberto Boccioni vive. Non come un’ombra del passato, ma come una corrente viva. Una forza sotterranea che, ancora oggi, muove l’arte, la mente e il tempo stesso.

Antonio Palumbo