Cecco Angiolieri: il fuoco beffardo della poesia medievale

Immagina di camminare tra le strette vie di una Siena medievale, dove i palazzi in pietra e le torri svettanti si affacciano su un mondo in fermento, fatto di guerre tra comuni, intrighi di potere e voci che si rincorrono tra il sacro e il profano. È in questo scenario che si staglia, impetuosa e irriverente, la figura di Cecco Angiolieri, poeta ribelle, beffardo e profondamente umano. Una voce che ancora oggi ci raggiunge, viva e spietata, tra ironia, invettive e disincanto.

Un’epoca inquieta

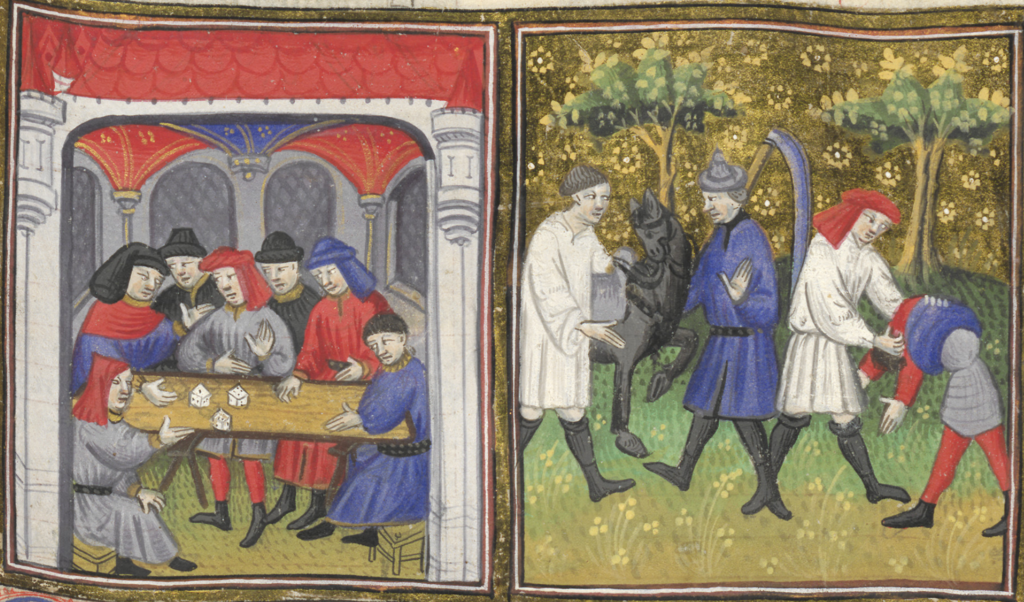

Siamo nel cuore del Duecento, secolo di grandi trasformazioni. Mentre la poesia cortese celebra l’amore ideale nelle corti del Sud, e il Dolce Stil Novo eleva la donna a figura angelica, Cecco sceglie la via opposta: scende nel fango della quotidianità, affonda nella materia e nel peccato, sfidando ogni convenzione letteraria e morale.

Figlio scomodo di Siena

Cecco nacque a Siena tra il 1260 e il 1265 in una famiglia nobile e guelfa. Suo padre, Angioliero, era banchiere e funzionario pontificio: un uomo di potere. Ma Cecco non seguì le orme paterne. Anzi, ne prese le distanze con sarcasmo e ribellione. Fu multato più volte, bandito dalla sua città, spesso coinvolto in liti e debiti.

Partecipò alla battaglia di Campaldino nel 1289, al fianco dei fiorentini guelfi, la stessa in cui combatté Dante Alighieri. Ma mentre Dante elaborava da quella esperienza una visione profonda dell’ordine divino e dell’aldilà, Cecco reagiva con disillusione, trasformando la sofferenza in materia poetica corrosiva.

“S’i’ fosse foco“: la potenza della distruzione

Tra i suoi sonetti, il più celebre resta “S’i’ fosse foco, arderei ’l mondo”:

S’i’ fosse foco, arderei ’l mondo;

s’i’ fosse vento, lo tempesterei;

s’i’ fosse acqua, i’ l’annegherei;

s’i’ fosse Dio, manderei ’l en profondo.

Un’esplosione di desiderio distruttivo, una raffica di immagini che travolgono ogni cosa. La formula ripetuta “s’i’ fosse” martella come una litania blasfema, un’invocazione rovesciata. Il mondo, per Cecco, è un luogo corrotto, meritevole solo di essere arso, sommerso, affondato.

Ma dietro questa furia non si nasconde solo il gusto per la provocazione. C’è una denuncia amara, una rabbia che nasce dall’emarginazione e dal fallimento. Cecco sogna un potere assoluto solo per distruggere ciò che lo ha respinto: la società, la religione, l’autorità paterna, l’amore che lo ha deluso.

Una voce fuori dal coro

Nel panorama poetico del Duecento, Cecco è un’anomalia. Mentre gli stilnovisti cantano la donna come creatura celeste, lui la descrive come meschina, interessata solo al denaro, capace di disprezzare un amore sincero perché povero. Mentre altri sublimano l’amore, lui ne denuncia la brutalità e l’inganno.

Cecco non ignora le regole della poesia, anzi: le conosce bene e le sovverte con sapienza. Il suo linguaggio è semplice, diretto, tagliente. Usa la metrica come una frusta, la rima come uno scalpello, incidendo sulla pagina non versi delicati, ma fendenti che lasciano il segno.

Dietro la maschera dell’ironia

Eppure, Cecco non è solo sarcasmo. Nei suoi versi si intravede spesso una malinconia trattenuta, una fragilità che affiora, persino sotto il ghigno del giullare. Parla di povertà, di fame, di un’esistenza vissuta ai margini. È un uomo che ride per non piangere, che bestemmia perché sa che il silenzio sarebbe peggiore.

La sua figura è quella di un antieroe moderno, che accetta la propria sconfitta ma la trasforma in arte. Non cerca redenzione, ma verità. E la verità, per lui, non è mai pura: è impastata di miseria, desiderio, paura, e rabbia.

Dante e Cecco: rivali, specchi, contrari

Il rapporto tra Cecco e Dante è uno dei più affascinanti della letteratura medievale. Alcuni sonetti sembrano vere e proprie risposte polemiche al poeta fiorentino. Là dove Dante sale verso la luce, Cecco sprofonda nell’ombra. Là dove uno costruisce un’opera per l’eternità, l’altro distrugge ogni illusione di grandezza.

Ma Cecco non è soltanto l’anti-Dante. È una voce autonoma, che non nasce solo per contrasto. È il poeta della carne contro quello dello spirito, del dubbio contro la fede, dell’istinto contro la ragione. Due poli opposti e necessari, due facce dello stesso bisogno di raccontare l’uomo nella sua totalità.

Una poesia scomoda, ma necessaria

Della sua opera ci restano circa 150 sonetti, molti dei quali tramandati da copisti che ne riconobbero, nonostante la scorrettezza dei contenuti, la forza stilistica. Per secoli fu considerato un autore “minore”, un buffone volgare, utile solo per sorrisi di circostanza. Ma la sua poesia, letta con occhi contemporanei, rivela una potenza autentica.

Cecco è forse il primo vero poeta “contro” della letteratura italiana. Contro il potere, contro l’ipocrisia, contro l’ideale falso di perfezione. Ed è proprio in questo suo continuo “contro” che risiede la sua grandezza.

L’eredità del fuoco

Rileggere oggi Cecco Angiolieri è confrontarsi con un modo diverso di fare poesia. Non più come elevazione, ma come resistenza. Non come abbellimento della realtà, ma come denuncia delle sue storture. I suoi versi ci parlano ancora perché raccontano ciò che è eterno: il desiderio, la rabbia, la fame d’amore, il bisogno di gridare.

I versi di Cecco sono come scintille sulla pelle: non consolano, ma accendono. Non edificano, ma scuotono. Sono il gesto istintivo di chi preferisce dire la verità, anche quando fa male, piuttosto che fingere una bellezza che non c’è. In un mondo che spesso pretende maschere e silenzi, Cecco grida, sferza, ride in faccia al potere e all’ipocrisia.

Conclusione: un’eredità che brucia

Cecco Angiolieri non è un semplice poeta medievale: è un’anima irrequieta che attraversa i secoli. Con le sue invettive, i suoi sorrisi amari, la sua furia poetica, ci ha lasciato un’opera che ancora oggi ci interpella.

È il poeta che ride mentre tutto crolla. Che bestemmia per amore. Che odia Dio solo per farsi sentire. E mentre il mondo cambia, lui resta lì, con la penna in mano e il fuoco negli occhi, a ricordarci che anche la letteratura può essere una forma di rivolta. E che, talvolta, è proprio chi vuole ardere il mondo a illuminarlo davvero.

Antonio Palumbo

Leggi Anche : La poesia degli Outsiders: da Adriano a Totò, l’arte dei non poeti