La musica contro l’ICE: quando l’arte diventa protesta

Dai Grammy 2026 a Bruce Springsteen, il ritorno della canzone politica negli Stati Uniti

Il 4 maggio 1970, all’università di Kent, in Ohio, ventotto soldati della Guardia Nazionale aprirono il fuoco contro un gruppo di studenti che manifestava pacificamente contro la guerra in Vietnam e in Cambogia. In tredici secondi furono esplosi sessantasette colpi: quattro ragazzi morirono, altri nove rimasero feriti, uno dei quali paralizzato per sempre. Tre giorni prima, il presidente Richard Nixon aveva liquidato le proteste studentesche definendo i manifestanti “barboni”.

Poco dopo, una fotografia pubblicata su Life — lo scatto di John Filo che ritraeva una delle vittime — colpì profondamente Neil Young. Da quell’immagine nacque Ohio, scritta e registrata in pochi giorni con Crosby, Stills & Nash: una canzone diventata simbolo della protesta civile americana. “Tin soldiers and Nixon coming”, cantava Young, mentre molte radio si rifiutavano di trasmettere il brano per i suoi contenuti apertamente critici verso il governo.

Cinquantasei anni dopo, il senso di déjà-vu è inquietante. Negli Stati Uniti, le forze federali — in particolare l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) e la Customs and Border Protection (CBP) — sono state progressivamente potenziate dall’amministrazione Trump, fino ad assumere tratti sempre più militarizzati. Le operazioni di controllo e repressione colpiscono soprattutto immigrati, minoranze etniche e attivisti, alimentando un clima di tensione costante e polarizzazione sociale.

A Minneapolis, due cittadini statunitensi disarmati, Renée Nicole Good e Alex Pretti, sono stati uccisi ingiustamente durante un intervento federale, in circostanze che sollevano dubbi sulla legittimità e proporzionalità dell’uso della forza, come evidenziato da un rapporto di Human Rights Watch. Le dinamiche restano controverse, ma le analogie con la tragedia di Kent tornano a farsi dolorosamente evidenti: ancora una volta, la violenza dello Stato irrompe nei luoghi della vita quotidiana, e ancora una volta la politica risponde con giustificazioni e promesse vaghe di de-escalation.

È dentro questo contesto che anche la musica torna a farsi strumento di denuncia. Persino i Grammy Awards 2026, celebrati il 1 febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles, si sono trasformati in una piattaforma di presa di posizione civile.

I Grammy 2026 come palco politico: la musica contro le politiche migratorie

Durante la cerimonia dei Grammy Awards 2026, il tema delle politiche migratorie negli Stati Uniti e della repressione federale ha attraversato discorsi, performance e apparizioni pubbliche, trasformando il più importante evento dell’industria musicale americana in una piattaforma di protesta collettiva.

Bad Bunny, vincitore del Grammy per il miglior album di musica urbana, ha pronunciato parole destinate a diventare simboliche:

«Non siamo animali, non siamo alieni. Siamo esseri umani».

Un attacco diretto all’ICE e al clima di criminalizzazione delle comunità migranti, accolto da una standing ovation che ha attraversato la Crypto.com Arena. L’artista portoricano, da tempo impegnato su temi sociali e politici, ha trasformato il suo discorso di ringraziamento in un manifesto civile capace di rompere la patina glamour della cerimonia.

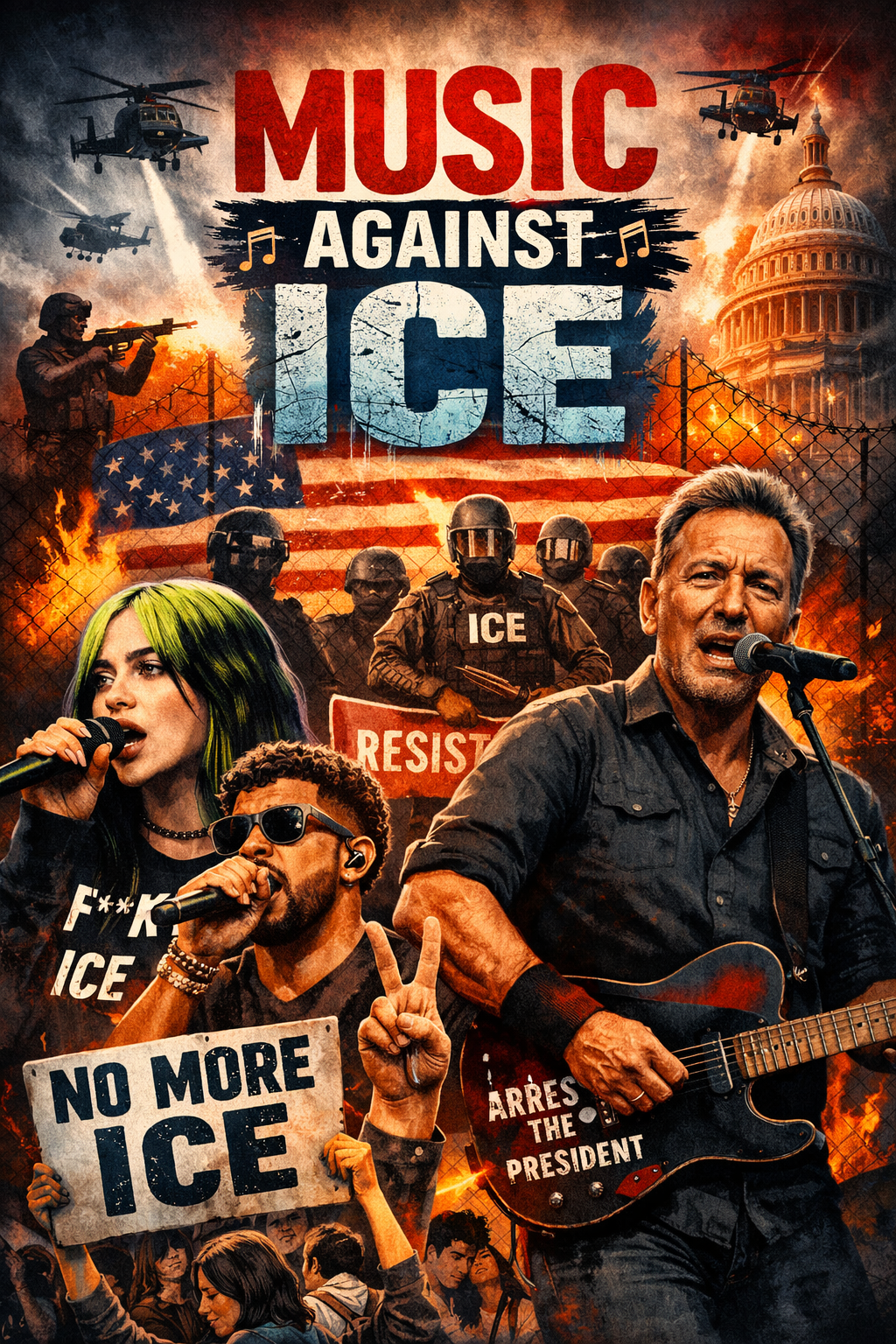

Sulla stessa linea si è mossa Billie Eilish, che ha sfruttato il palco per lanciare un appello durissimo contro la repressione e l’indifferenza collettiva. Dopo i ringraziamenti di rito, ha spiazzato pubblico e telecamere con una frase diventata immediatamente virale:

«Nessuno è illegale in una terra rubata».

Un riferimento esplicito allo sterminio dei popoli nativi alla base della costruzione degli Stati Uniti, seguito da un secco e inequivocabile: «F**k ICE». Un gesto politico netto, che ha trasformato la sua presenza ai Grammy in un atto di denuncia pubblica.

Molti artisti, inoltre, hanno sfilato sul red carpet con spille recanti la scritta “ICE OUT”, trasformando anche l’estetica dell’evento in linguaggio di opposizione. In questo clima, la cerimonia ha assunto i contorni di un grande rito civile, in cui la musica ha recuperato la sua funzione storica di coscienza critica.

Bruce Springsteen e il ritorno della protest song americana

La tensione politica non si è però limitata al contesto dei Grammy. Pochi giorni prima, Bruce Springsteen ha pubblicato a sorpresa Streets of Minneapolis, una canzone di protesta dedicata a Renée Nicole Good e Alex Pretti.

Durante un concerto a Minneapolis, Springsteen ha introdotto il brano con parole durissime contro l’ICE e l’amministrazione Trump, definendo l’operato delle forze federali come «terrore di Stato». Sul palco, la sua chitarra recava la scritta “arrest the president”, in un gesto che richiama apertamente la tradizione del rock politico americano.

Il parallelismo con Ohio di Neil Young appare inevitabile: anche qui una tragedia civile si trasforma in materia musicale, e la canzone diventa cronaca emotiva, documento politico, atto di resistenza.

A Minneapolis, Springsteen non si è limitato al gesto simbolico. Ha preso parola con la franchezza che lo accompagna da mezzo secolo, dichiarando che «l’ICE dovrebbe togliersi dai c*glioni», un’espressione ruvida e profondamente springsteeniana che ha immediatamente fatto il giro dei media internazionali.

Non si tratta di una sortita estemporanea. Da Born in the U.S.A., — spesso fraintesa come inno patriottico — feroce atto d’accusa contro il trauma del Vietnam e l’abbandono della working class americana, passando per The River, Nebraska e The Ghost of Tom Joad, Springsteen ha costruito una delle narrazioni più lucide e spietate sulle contraddizioni degli Stati Uniti. Confini, fabbriche chiuse, migrazioni, diseguaglianze, sogni infranti: la sua musica non ha mai separato il rock dalla responsabilità sociale.

Oggi, davanti alle politiche sempre più aggressive dell’ICE, quel filo rosso torna a farsi esplicito. Non per moda o opportunismo, ma per coerenza. Perché, come ha dimostrato per oltre cinquant’anni, l’arte non può essere neutrale di fronte alle ingiustizie.

La musica come forma di resistenza culturale

Dai palchi dei Grammy ai concerti rock, la protesta musicale contro l’ICE sta riscrivendo il ruolo pubblico dell’arte negli Stati Uniti. In un’epoca di polarizzazione estrema, la musica torna a essere linguaggio collettivo, capace di unire generazioni, generi e comunità.

Non è solo intrattenimento: è contro-narrazione, spazio di elaborazione critica, esercizio di memoria storica. Come accadde nel 1970 con Ohio, oggi le canzoni diventano archivi emotivi di un presente fragile, strumenti per comprendere, denunciare e resistere.

In un’America dove il potere tenta di ridefinire confini e diritti, la musica ricorda che libertà e democrazia non sono mai conquiste definitive: sono battaglie che si combattono ogni giorno, con voce, memoria e responsabilità collettiva.

Roberta Aurelio

LEGGI ANCHE: https://www.latestatamagazine.it/2025/06/massive-attack-tra-visione-e-rivoluzione/