Un nuovo orizzonte per la vista: progressi eccezionali nella cura della cecità

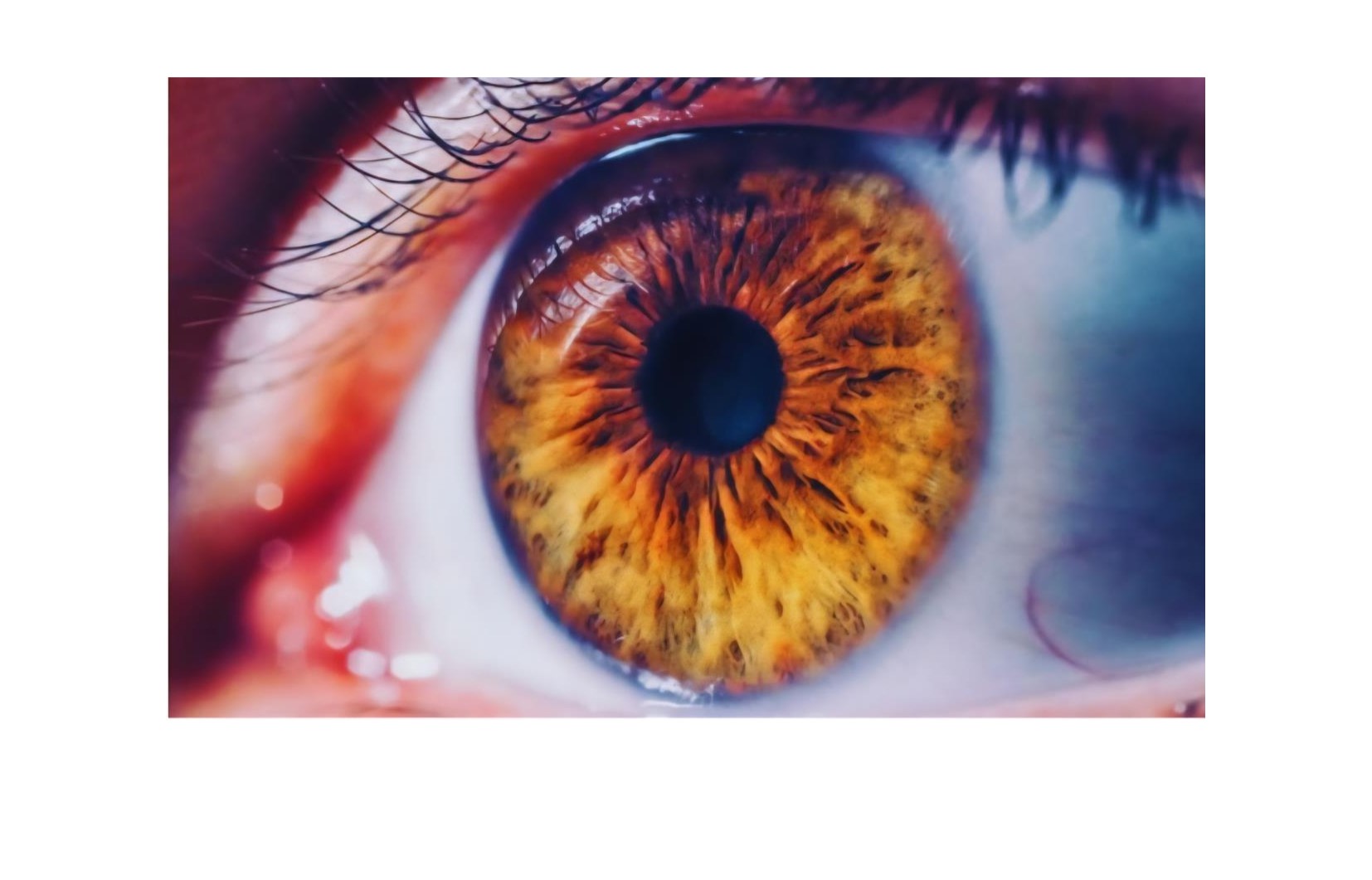

La cecità — parziale o totale — rappresenta una delle sfide più complesse della medicina moderna. Negli ultimi anni, tuttavia, si stanno accumulando scoperte straordinarie, innovazioni tecniche e approcci terapeutici rivoluzionari che fanno intravedere un futuro molto diverso per milioni di persone. In questo articolo analizziamo in modo dettagliato lo stato dell’arte: le strategie principali, gli ambiti più promettenti, i casi di successo, le sfide ancora aperte e le prospettive per gli anni a venire.

Le cause della perdita della vista e il perché delle difficoltà

Prima di evidenziare i progressi, è utile ricordare perché molte forme di cecità sono così difficili da trattare: esistono cause genetiche (ad esempio distrofie retiniche ereditarie) che comportano la perdita o il malfunzionamento delle cellule della retina (fotorecettori, epitelio pigmentato retinico). Vi sono inoltre cause degenerative più comuni con l’età, come la Degenerazione maculare legata all’età (AMD) o il danno al nervo ottico nella Glaucoma, così come si riscontrano cause secondarie come la Retinopatia diabetica, le lesioni corneali, o gli effetti di infezioni/traumi. Oppure, Il tessuto oculare — retina, nervo ottico — ha una struttura altamente specializzata e, nel caso di danni gravi, la sua rigenerazione è complessa.

Anche quando si riesce a ripristinare un “elemento visivo” (ad esempio una cellula retinica funzionante), è necessario che il cervello sia in grado di interpretare i segnali: non basta “vedere”, bisogna anche “vedere con senso”.

Tradizionalmente molte terapie erano palliative (volte solo a ridurre il peggioramento) piuttosto che rigenerative o riparative. Per queste ragioni, fino a pochi anni fa la cecità era spesso vista come irreversibile. Ma oggi stiamo assistendo a un cambiamento di paradigma.

Terapie genetiche: modificare il codice per restituire la vista

Una delle aree più promettenti è quella della terapia genetica, ovvero dell’introduzione, modifica o correzione dei geni nelle cellule oculari al fine di risolvere la causa della malattia. Ecco alcuni esempi e progressi: è stato condotto uno studio pilota in cui una terapia basata su CRISPR è stata somministrata direttamente nella retina di pazienti con una cecità ereditaria: 11 su 14 partecipanti hanno mostrato miglioramenti visivi misurabili. Inoltre, è avvenuta la pubblicazione di una revisione recente sul tema delle “retinal dystrophies” che sottolinea come la terapia genetica abbia un enorme potenziale per trattare forme che un tempo erano considerate incurabili. Al tempo stesso, in Cina, un nuovo trattamento chiamato “GA001” per la Retinite pigmentosa (RP) promette di essere efficace su un ampio spettro di mutazioni genetiche, non solo su casi molto specifici come molti trattamenti precedenti.

Già nel 2008 era stata riportata la prima applicazione clinica della terapia genetica per una malattia ereditaria della retina (mutazione RPE65 nella Amaurosi congenita di Leber). Nei casi descritti invece di gestire solo i sintomi o rallentare il danno, si va alla radice della malattia: riparare o sostituire il gene difettoso. Questo apre la possibilità di guarigione o comunque di recupero funzionale reale, non solo mantenimento.

Limiti e cosa resta da fare

Molti trattamenti genetici sono ancora sperimentali e validati solo su piccole coorti, le mutazioni genetiche sono centinaia: curare tutti i casi è complesso. Al tempo stesso, occorre ancora dimostrare sicurezza a lungo termine, efficacia su età avanzate o danni già estesi. Tuttavia, il costo e l’accesso alle terapie genetiche rimangono alti.

Terapie con cellule staminali e rigenerazione tissutale

Un altro filone in forte crescita è quello della rigenerazione tissutale: usare cellule staminali o progenitrici per sostituire le cellule danneggiate dell’occhio. Uno studio pre-clinico ha mostrato che cellule progenitrici dei fotorecettori, generate in laboratorio, sono state trapiantate in modelli animali con degenerazione della retina, ottenendo recupero visivo. La ricerca va anche verso la creazione di cornee bio-ingegnerizzate (specialmente utile nei casi di cecità da danno corneale) o addirittura la “bio-stampa” di retine. Un progetto chiamato Lifelong Vision (finanziato con 22 milioni di euro) punta a sviluppare retine stampate, studiare come i pesci (zebrafish) riparano la retina da soli, e integrare IA per capire chi è eleggibile per le terapie. Anche per le cornee, benché non recentissimo, ci sono esperimenti di trapianto di cellule limbali che aprono la strada a rigenerazioni corneali in pazienti altrimenti gravemente compromessi. Perché è cruciale? Perché in molti casi di cecità il problema non è solo il gene difettoso, ma la perdita fisica delle cellule che rilevano la luce (fotorecettori) o delle strutture che li supportano. La rigenerazione significa non solo curare, ma ricostruire.

Quali sfide ancora aperte?

Trapiantare cellule in un occhio umano, farle sopravvivere, integrarsi correttamente, connettersi al nervo ottico e al cervello è molto difficile. Il processo immunologico, il rigetto, il controllo della crescita cellulare incontrollata sono rischi reali. Il costo, l’accesso alle strutture, e l’effettiva traduzione clinica (da modello animale a uomo) richiedono tempo.

Dispositivi elettronici e “occhi bionici”

Nonostante le terapie biologiche (genetiche, staminali) siano entusiasmanti, un altro approccio complementare è quello dei dispositivi elettronici che compensano la vista persa. Recentemente è stata riportata una tecnologia clinica in cui un impianto oculare, combinato con occhiali di realtà aumentata, ha permesso a pazienti con atrofia geografica (forma grave di AMD) di leggere lettere, numeri e parole dopo l’intervento: circa l’84% dei partecipanti è riuscito a leggere. Questi “occhi bionici” o impianti retinici consentono di convertire segnali visivi in stimoli che il cervello può interpretare, bypassando in parte la funzione retinica compromessa.

Quali vantaggi?

Possono essere applicati anche in casi in cui la terapia biologica non è (ancora) fattibile. Inoltre, offrono un’opzione concreta per chi ha già una degenerazione avanzata.

Quali limiti?

La definizione visiva è ancora molto inferiore alla visione naturale: leggere lettere è un grande progresso, ma non equivale ancora a una vista normale. Inoltre, i costi risultano elevati data pure la necessità di garantire apparecchiature e formazione specifica. E ancora: non risolvono la causa biologica del danno, ma compensano la funzione perduta.

Diagnosi precoce, intelligenza artificiale e interventi preventivi

Un elemento fondamentale per ridurre la cecità è intervenire prima che il danno diventi irreversibile. In questo contesto, le tecnologie di intelligenza artificiale (IA) e screening avanzati stanno giocando un ruolo chiave. È stato sviluppato un modello deep-learning chiamato “DiaCNN” per la diagnosi della retinopatia diabetica che ha raggiunto alti livelli di accuratezza. È da annotare che pure i progetti di fusione multimodale (imaging OCT, OCT-A, LSO) permettono un rilevamento più preciso e precoce di malattie della retina che possono portare alla cecità. Sono anche avvenute scoperte genetiche che identificano proteine coinvolte in malattie autoimmuni oculari (es. proteina TNIP1 e sindrome di Sjögren) permettono di intervenire prima che si instauri un danno visivo grave.

Quale impatto si produce?

Si favorisce un migliore screening significa che possiamo trattare prima, quando le terapie funzionano meglio, così come si garantisce la riduzione dei casi di cecità “evitabile” o prevenibile. È possibile anche ottenere maggiore efficienza nei sistemi sanitari e migliore allocazione delle risorse.

Casi clinici e risultati “storici”

Ecco alcuni esempi concreti che mostrano come la promessa si stia traducendo in risultati reali: a Londra, bambini nati con una forma severissima di cecità (mutazione AIPL1, condizione di tipo Amaurosi congenita di Leber) hanno recuperato la capacità di vedere forme, riconoscere volti, e in alcuni casi leggere e scrivere dopo una sola operazione di terapia genica. In Irlanda, un uomo che era completamente cieco da 13 anni ha ricevuto una terapia genica (Luxturna) e ha potuto ricominciare a leggere lettere e parole. In India, un gruppo di ricerca ha sviluppato una cornea bio-ingegnerizzata a partire da tessuti scartati e ha iniziato test clinici, offrendo speranza in contesti dove la donazione di cornee è fortemente carente. Questi casi dimostrano che non si tratta solo di “promesse”, ma di realtà cliniche che stanno cambiando vite.

Sfide e ostacoli ancora presenti

Nonostante l’entusiasmo e i progressi, è fondamentale mantenere una visione realistica e considerare le sfide. In primis, accesso e costo: molte terapie sono estremamente care e l’equità nell’accesso (sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo) è un problema significativo. Vi è poi il tema della scalabilità: passare da trattamenti sperimentali su pochi pazienti a milioni richiede infrastrutture, formazione, regolamentazione, e produzione su larga scala. È da considerare pure la durata ed efficacia a lungo termine: per molte terapie genetiche o cellulari non si ha ancora una visione a 10-20 anni. Le cellule trapiantate manterranno la funzione? Ci saranno effetti indesiderati? E quali saranno le sfide sul tema della variabilità genetica, considerando che, soprattutto nelle malattie ereditarie, ogni paziente può avere mutazioni diverse e ciò che funziona per uno potrebbe non funzionare per un altro.

Prospettive future: cosa aspettarsi nei prossimi anni

Guardando al futuro, esistono numerose direttrici che potrebbero davvero cambiare il panorama della cecità: le più promettenti sono le terapie genetiche “one-shot” che trattano un’intera branca delle distrofie retiniche, non solo mutazioni singole. Vi è inoltre la rigenerazione completa della retina o del nervo ottico mediante staminali o tecnologie bio-ingegneristiche. A queste si aggiungono i dispositivi elettronici sempre più mini-invasivi, più definiti e più accessibili che permettano una “visione artificiale” quasi normale. Un ruolo fondamentale sarà ancora ricoperto dalla diagnosi precoce sempre più precisa, magari integrata con IA e screening popolazionale, che riduca drasticamente la cecità prevenibile. L’auspicio è di poter contare in futuro su un modello sanitario integrato che combini genetica, rigenerazione, tecnologia e prevenzione, con maggiore accesso anche nei Paesi a basso/médio reddito (grazie a costi in calo, donazioni, infrastrutture rafforzate).

La cura non è più utopia

La cura della cecità non è più un sogno lontano: le terapie genetiche, le staminali, la rigenerazione tissutale, la tecnologia bionica e l’intelligenza artificiale stanno tutte convergendo in un modo che – fino a pochi anni fa – sembrava quasi fantascientifico. Oggi vediamo persone che recuperano la vista, cellule retiniche che vengono rigenerate, e impianti retinici che permettono di leggere lettere per la prima volta. Naturalmente, restano molte sfide: equità di accesso, costi, efficacia a lungo termine, e la necessità di passare da pionieri ad applicazione su larga scala. Ma l’importanza è che la “celebrazione” della medicina non è più solo per rallentare la cecità: stiamo entrando nell’era della riparazione, del recupero, della vista che torna.

TOMMASO ALESSANDRO DE FILIPPO

Leggi Anche : Il calo della mortalità infantile nel mondo: trent’anni di progresso