Il corpo come linguaggio: l’Eros nell’arte dall’antichità al contemporaneo

Introduzione

Fin dall’antichità il corpo umano è stato uno dei principali strumenti espressivi dell’arte. Tra i suoi linguaggi l’Eros occupa un posto centrale, in quanto rappresentazione del desiderio, del piacere, della vulnerabilità e del mistero.

Nell’arte greca antica Eros era raffigurato come un uomo adulto, snello e nudo, che incarnava al contempo potere sessuale e forza vitale. Il suo culto si attenuò in epoca classica, per poi riavere uno slancio in quella ellenistica seguito a una riformulazione della sua rappresentazione: non più uomo adulto e virile ma fanciullo alato. Nella cultura romana, il suo corrispettivo Cupido divenne simbolo dell’amore universale: era una figura che non rappresentava solo il desiderio sessuale terreno ma anche un forte principio spirituale, infatti molte statue sia ellenistiche che romane rappresentano Eros come emblema dell’anima nell’aldilà in un simbolismo collegato ad Amore e Psiche di Apuleio.

Le rappresentazioni di Eros potevano variare, ma tutte avevano un significato preciso: Eros bendato era un riferimento all’amore cieco; Eros dormiente sotto un albero simboleggiava una passione finita o che aveva condotto all’infelicità; Eros con una torcia spenta in mano rappresentava la brevità dei piaceri terreni, il globo invece esprimeva il carattere universale dell’amore. Ma spesso il dio appare anche accanto ad un’oca, animale sacro ad Afrodite, o a cavallo di un delfino: questo accadde grazie all’assonanza tra la parola delphis (delfino) e delphus (seno materno) e quindi al legame tra Eros, fertilità e vita. Nell’arte romana invece, il corrispettivo Cupido viene spesso rappresentato accanto la clava di Ercole, a simboleggiare il fatto che l’amore può benissimo sottomettere anche un eroe mitico.

Un tema curioso dell’iconografia di Eros è quello del bambino punito per la sua disobbedienza: possiamo ammirarne un esempio nella Galleria Borghese di Roma dove si conserva il celebre Eros incatenato che esprime una potentissima tensione tra innocenza e desiderio, libertà e colpa. Prendiamo ora il caso degli affreschi di Pompei: qui possiamo notare come il nudo e l’erotismo fossero pienamente integrati nella vita quotidiana non solo come mero culto religioso. Potremmo concludere questa piccola introduzione su Eros in età antica dicendo che questa divinità non rappresentava un peccato o una vergogna, ma piuttosto energia vitale, simbolo di armonia tra umano e divino.

Eros nel Medioevo

In seguito alla caduta dell’Impero romano e alla diffusione del cristianesimo, il linguaggio e la visione del corpo e della sessualità mutano drasticamente. Il nudo non è più il simbolo della perfezione estetica, ma diventa l’incarnazione massima della fragilità e del peccato. Questa visione fu alimentata soprattutto (ma non solo) dalle riflessioni di Sant’Agostino, che resero il corpo un terreno ambiguo in cui desiderio e colpa si intrecciano inevitabilmente.

Ma il Medioevo non è per nulla privo di Eros: il desiderio sessuale si sublima qui nell’amore mistico e cortese: nelle miniature delle cattedrali gotiche Adamo ed Eva incarnano una sessualità che sì è caduta, ma conserva la propria dignità simbolica. Nei crocefissi del Duecento si assiste a qualcosa di meraviglioso quanto lugubre e spettrale: il corpo del Salvatore, ormai esposto, torturato e mutilato, diventa il simbolo dell’amore che salva e che unisce umano e divino. Ma oltre al Cristo troviamo anche rappresentazioni della figura di Maria che allatta il bambino, assumendo una valenza sia sensuale che affettiva.

I corpi ideali nel Rinascimento

Durante i secoli del Rinascimento il corpo torna al centro della rappresentazione artistica, in una maniera in cui la nudità diventa celebrazione dell’armonia cosmica e dell’idea divina: qui troviamo ormai un eros sublimato in forma, equilibrio e grazia. Nell’opera Amor Vincit Omnia attribuita a Caravaggio, Cupido appare in una veste particolare: è trionfante ma con uno sguardo ambiguo, sembra essere sospeso tra innocenza e seduzione; nel mentre la venere rinascimentale, dal Botticelli a Tiziano, diviene simbolo di bellezza e misura spirituale. Particolarità dell’eros rinascimentale è il fatto che non causa scandalo, ma rappresenta un’idea di equilibrio tra desiderio e intelletto, tra corpo e spirito.

L’Ottocento: modernità e scandalo

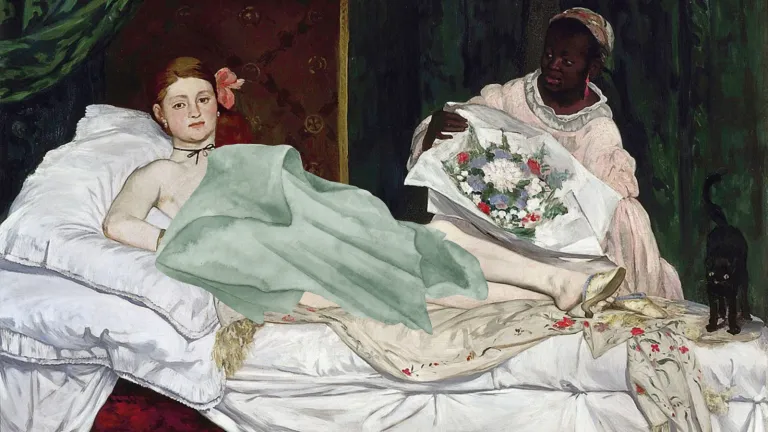

Nel XIX secolo il corpo torna a essere un terreno di conflitto, ma questa volta non solo per l’ordine morale e divino come nel medioevo: questa volta il corpo, il nudo e la sessualità diventano per la prima volta qualcosa di fortemente sociale, politico e psicologico. Quando Manet presenta Olympia nel 1863 il pubblico fu totalmente sconvolto: davanti ai loro occhi non c’era una Venere perfetta e sensuale, ma una cortigiana che guarda lo spettatore con sguardo calmo e consapevole. Questo è forse il momento di nascita dell’eros moderno, ormai slegato dal mito e immerso nella realtà.

Ma tre anni dopo successe qualcosa di ancora più scandaloso: Courbet dipinge L’origine du monde, rappresentando l’organo genitale femminile senza allegorie, senza veli, senza simbologie, ma per quello che è. Queste due opere segnano una frattura: il corpo non è più solo idealizzato ma esibito nella sua naturalità tra desiderio e scandalo.

Intanto la psicoanalisi agli albori esplora l’inconscio e i sogni, trasformando l’erotismo in introspezione, nella maniera in cui il corpo diviene specchio della psiche, la pittura si apre a nuovi linguaggi dove il desiderio non è rappresentato ma evocato.

Identità, corpo e potere

Nel Novecento ormai il corpo entra pienamente nel campo della politica e della tecnologia, in un contesto in cui l’arte contemporanea interroga il corpo come spazio di identità, controllo e resistenza. Il corpo diventa un linguaggio estremo, un campo di sperimentazione, di libertà, di dolore, ma anche di autodeterminazione. Oggi, l’Eros nell’arte attraversa i temi del genere, del deisderio queer, della disabilità, del corpo tecnologico e post-umano, in un contesto in cui non esiste più un solo modello di bellezza e sensualità. L’arte celebra ora la pluralità dei corpi, la loro presenza, vulnerabilità e potenza.

In questo modo il corpo rimane il nostro linguaggio più antico, il più diretto e universale.

Leggi Anche : Veio: splendore e caduta della verde Regina d’Etruria

Roberto Spanò