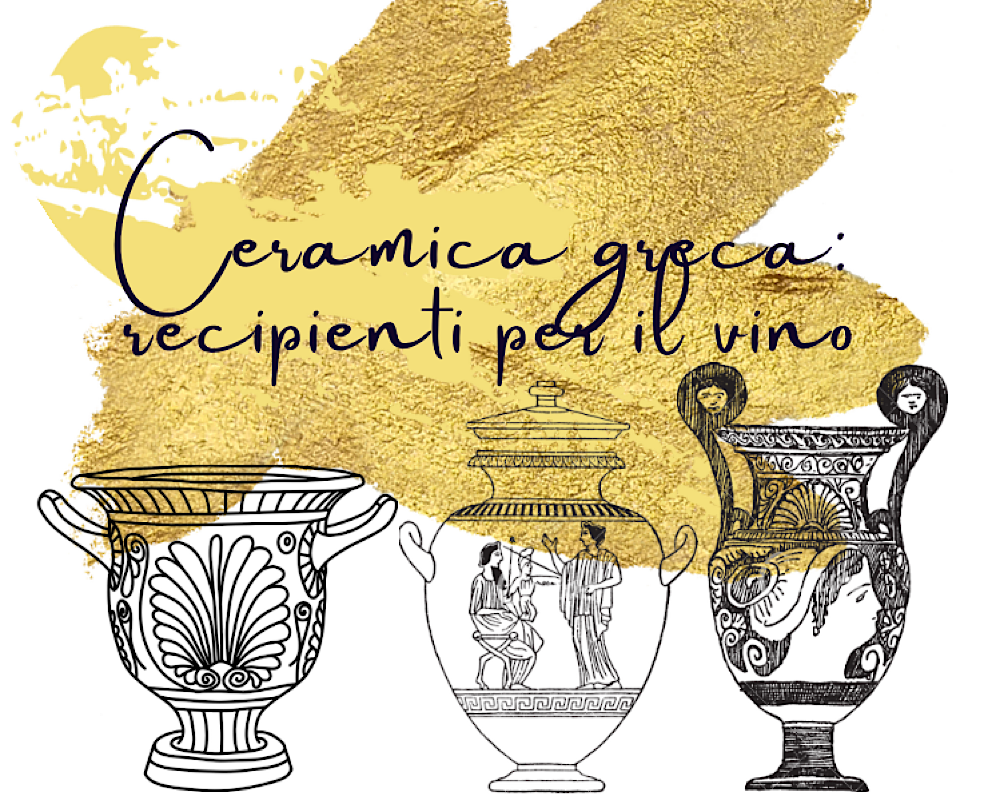

Ceramica greca: recipienti per il vino

I greci utilizzavano recipienti in ceramica sia nella vita di tutti i giorni che come ornamento. Elaborarono una vasta tipologia di vasi in ceramica specifica per ogni uso e finemente decorata.

Analizziamo le principali forme vascolari che ci sono giunte e che possiamo incontrare nei musei e siti archeologici.

Il consumo del vino era una pratica propria del simposio, il banchetto tra amici in cui, secondo precise regole e rituali, si consumava la bevanda cara a Dioniso. Il vino era preparato e non consumato al naturale in quanto troppo forte e dal sapore non sempre dolce. Solitamente a due parti di vino venivano mescolate cinque parti di acqua o ad una parte di vino tre parti di acqua. Sovente erano aggiunte spezie o anche miele. Queste miscele erano effettuate in appositi contenitori: il Cratere, lo Stamnos, il Deinos, lo Psykter.

Il Déinos è un grande contenitore di forma globulare, con basso collo e orlo di circonferenza ampia, senza piede di appoggio in quanto il fondo è tondo, veniva infatti posizionato su un supporto in metallo. Diffuso dal VII secolo a.C, questa tipologia vascolare deriva dai calderoni in bronzo utilizzati in oriente e diffusi in grecia soprattutto durante il periodo orientalizzante. Usato durante il rituale del simposio per la preparazione del vino. Celebre è il Deinos con Bellerofonte e Chimera, attribuito al Pittore della Scacchiera, rinvenuto a Metaponto.

Il Lebete era simile per forma al deinos, ma aveva una funzione diversa in quanto utilizzato anche per lavarsi, per cucinare e durante le cerimonie per le abluzioni, quindi rispetto al deinos non aveva un uso legato strettamente al vino ed ai banchetti.

Lo Stámnos presenta un corpo tondo e allungato che si restringe verso la base che termina con un piede ad anello basso, in prossimità della spalla vi sono due piccole anse, il collo è leggermente rialzato a differenza del deinos, molto spesso presenta un coperchio per conservare al meglio i liquidi. Tra i più belli vi sono lo Stamnos del pittore di Polignoto, conservato ad Atene, in cui è rappresentato il rapimento di Elena, i personaggi sono perfettamente delineati, con vesti decorate e ricchi panneggi, oppure lo stamnos a figure rosse rinvenuto a Vulci con la rappresentazione di Ulisse in viaggio sulla sua nave, legato all’albero maestro che ascolta il canto delle sirene, rappresentate come esseri alati, circondato dai suoi compagni intenti a remare.

Lo Psyktér ha una forma molto particolare che lo rende immediatamente riconoscibile, è caratterizzato da una pancia semi globulare, posizionata su un alto piede generalmente mai decorato e con un alto collo con spesso bordo, non molto largo, senza anse. Diffuso prevalentemente dal VI secolo a.C, aveva la funzione di raffreddare le bevande presenti nei grandi crateri, riempito con acqua fredda era immerso nei contenitori più grandi. Si ipotizza anche che fosse lo psykter riempito con il vino ed immerso nei crateri a loro volta colmi di acqua o neve per refrigerare la bevanda. Un esempio di questo contenitore ben conservato è quello visibile al British Museum, proveniente da Cerveteri su cui lungo l’intero corpo sono rappresentati vivaci satiri intenti a divertirsi in vario modo e bere vino.

Il Cratere è sicuramente il vaso più famoso prodotto dai greci e immediatamente associato ai banchetti in quanto, durante il simposio, impiegato per mescere il vino con l’acqua e posto al centro della stanza in cui gli invitati si trovavano, il nome stesso deriva dalla parola greca mischiare. É un grande vaso con ampia apertura da cui attingere la bevanda e piede ad anello, leggermente rialzato ed anse.

La forma del cratere varia nel tempo e si possono distinguere quattro tipologie: il cratere a volute, le cui anse, posizionate lungo la spalla, sono sviluppate verso l’alto, formando due spirali che si agganciano sul bordo superandolo.

Il cratere a colonnette, nato in epoca corinzia, presenta rispetto a quello a volute un collo più basso e due anse, che si estendono verso l’alto, come due piccole colonne dritte, terminando alla stessa altezza del bordo.

Il cratere a campana dalla forma lineare e continua che ricorda quella di una campana, da cui la denominazione, ha un’ampia apertura e due piccole anse leggermente incurvate verso l’alto.

Il cratere a calice alto e svasato, presenta un leggero aumento di volume sulla parte terminale, su cui sono inserite due anse rivolte verso l’alto ma brevi, per poi estendersi con una linea continua con una terminazione svasata e spesso bordo.

Beatrice Gargiulo