Le sette sentinelle di Napoli: memoria e condanna tra le mura di Castel Capuano

Se il nostro cammino tra le sentinelle partenopee è cominciato da quella più antica, ora è tempo di volgere lo sguardo verso un’altra figura austera, che da secoli osserva, in silenzio ma con fermezza, il lento scorrere del tempo.

Un baluardo che non sorge sul mare, ma che al mare è comunque legato — se non altro per la quantità di sangue, storie, giustizia e condanne che da quel mare sono approdate tra le sue mura.

Dopo aver ascoltato l’eco dell’uovo magico di Virgilio, ci addentriamo ora nel cuore più profondo e terrestre della Napoli medievale: ecco a voi la storia, le leggende e i segreti più reconditi di Castel Capuano, la roccaforte della legge e del potere giudiziario.

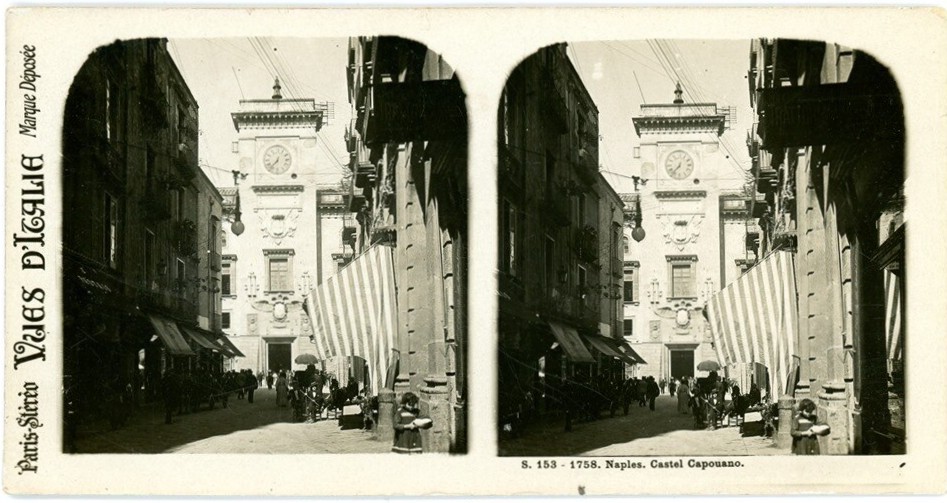

Castel Capuano prende il nome dalla vicina porta Capuana, uno degli antichi ingressi alla città, ma se il toponimo suggerisce una semplice indicazione geografica, ciò che si cela dietro le sue mura racconta una storia ben più densa e stratificata.

Questo edificio non è soltanto il secondo castello più antico di Napoli, ma un vero e proprio archivio vivente di vicende umane: delitti, punizioni, voci spezzate e speranze consunte, continuano ad alimentare l’atmosfera grave e austera del luogo, come se il tempo non avesse mai davvero interrotto il suo corso. Nato come residenza reale, divenuto poi tribunale e infine carcere, oggi Castel Capuano resta il simbolo per eccellenza di una giustizia implacabile, incarnando come nessun altro presidio l’anima più severa e profonda della città.

Le fondamenta di Castel Capuano affondano nel XII secolo, quando Guglielmo I d’Altavilla, detto il Malo, ne ordinò la costruzione come residenza regia. Siamo intorno al 1154 e Napoli, già allora crocevia di ambizioni mediterranee, rappresentava un punto nevralgico del regno normanno. A quel tempo il castello appariva più come una fortificazione che come un palazzo nobiliare: possenti mura, torri quadrate e una pianta austera ne dichiaravano chiaramente la funzione difensiva.

Nei secoli successivi, soprattutto sotto la dinastia sveva prima e angioina poi, la struttura venne progressivamente trasformata, assumendo via via l’aspetto di un palazzo più che quello di una fortezza. Durante il regno di Federico II di Svevia, grande innovatore e mecenate, Castel Capuano assunse nuove funzioni e si ritrovò al centro della vita politica cittadina. Fu proprio l’Imperatore, amante delle scienze e del diritto, a concepire per il castello un ruolo inedito: quello di sede della giustizia — un’intuizione che avrebbe trovato piena realizzazione soltanto secoli più tardi, ma che già prefigurava la futura vocazione dell’edificio.

Il destino della fortezza cambiò radicalmente nel 1537, durante il vicereame spagnolo, quando Pedro Álvarez de Toledo, uomo di ferro e riformatore implacabile, decise di centralizzare tutti gli uffici giudiziari della città in un unico luogo. Castel Capuano, per la sua posizione strategica e la solidità delle sue mura, sembrò la scelta ideale per ospitare quella che sarebbe diventata, nei secoli, una delle sedi giudiziarie più importanti d’Europa.

Nacque così la Vicaria, dal nome dell’antica corte vicereale che vi aveva sede, e che ben presto divenne sinonimo stesso di giustizia — o di paura — per intere generazioni di napoletani. Non era raro sentire tra la gente la frase, pronunciata con tono mesto e preoccupato: “T’hanno chiamato ’a Vicaria?”, con il sottinteso che quella chiamata difficilmente portava buone notizie.

All’interno del castello trovavano posto tutte le corti: civile, criminale, feudale ed ecclesiastica. Al piano inferiore si trovava invece il carcere, dove i prigionieri — in attesa di giudizio o già condannati — vivevano stipati in celle umide e buie, mentre sopra le loro teste si pronunciavano sentenze che decidevano della vita o della morte degli accusati.

Se i piani superiori di Castel Capuano erano il regno delle toghe e dei martelli, le sue viscere raccontano invece un’altra storia, più cupa e inquietante, fatta di sofferenze senza volto, di silenzi pesanti, di odori insopportabili che, nei mesi estivi, salivano fino alle aule giudiziarie obbligando i giudici a cercare altri luoghi per le udienze. Esistevano celle singole, riservate ai prigionieri “privilegiati”, ma anche stanze comuni, dove i detenuti giacevano legati a una catena collettiva nota come la lunga catena, che limitava i movimenti e cancellava ogni residuo di dignità.

Tra le storie più oscure legate a questi ambienti si distingue quella di una stanza chiamata “la stanza delle lacrime”, dove i condannati ricevevano l’ultima visita dei familiari prima dell’esecuzione e dove il freddo pavimento di pietra lavica, secondo alcuni, avrebbe trattenuto le macchie di sangue di chi non uscì mai vivo da quelle mura. Proprio in questi spazi carichi di dolore, la leggenda vuole che ancora si aggiri lo spettro di Giuditta, una giovane donna accusata dell’omicidio del marito e condotta, nell’aprile del 1800, nella Vicaria per essere interrogata, torturata e infine lasciata morire.

Si narra che nelle notti di tempesta o di luna piena, la sua figura appaia eterea tra i corridoi, con il volto segnato dalle lacrime e i polsi incatenati, mentre sussurra il suo nome o invoca la Madonna della Mercede — l’unica che, allora, offriva conforto ai disperati. Alcuni testimoni raccontano di aver udito, in momenti di assoluto silenzio, non urla o lamenti, ma sussurri flebili e frammenti di preghiere, come se l’anima della donna, assieme a quelle di tanti altri condannati, non avesse mai abbandonato del tutto il castello.

Nel 1995 il Tribunale di Napoli fu trasferito nella nuova cittadella giudiziaria del Centro Direzionale, ponendo così fine a quasi cinque secoli di attività. Da allora, Castel Capuano è entrato in una fase di riqualificazione. Oggi ospita alcuni uffici comunali e, di tanto in tanto, mostre e visite guidate, volte a riscoprire gli innumerevoli tesori che custodisce, come gli straordinari affreschi del Salone dei Busti. Il progetto, infatti, mira a restituirlo alla cittadinanza, non più come luogo di condanna, ma come spazio di cultura e memoria.

La sua imponenza, tuttavia, non è venuta meno: Castel Capuano resta un gigante silenzioso che veglia sull’ingresso orientale della città, segnando il confine tra la Napoli del centro antico e quella della periferia, e continuando a essere, oggi come ieri, sentinella della storia.

Nel nostro viaggio attraverso le sette sentinelle, Castel Capuano emerge come la più intensa incarnazione dell’anima napoletana: non custode del mito, come Castel dell’Ovo, ma del destino, segnato e spesso irrevocabile. Tra le sue mura sono passate migliaia di vite — alcune spezzate, altre redente — tutte lasciando un’impronta indelebile, come graffiti scolpiti nel tufo umido delle sue celle.

E mentre il nostro cammino prosegue, una nuova sentinella ci attende all’orizzonte: incastonata tra piazze monumentali e traffico moderno, con le sue torri merlate e le sue porte trionfali, essa fu per secoli il cuore pulsante del potere, crocevia di re, rivoluzioni e leggende… ma questa è un’altra storia!

Continua…

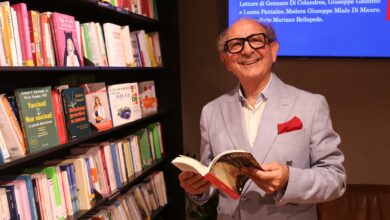

Antonio Palumbo

Leggi anche: Le sette sentinelle di Napoli: storia, leggende e segreti di Castel dell’Ovo