L’AI ci ha spogliato? E chi se ne frega

Finché la vergogna resta sulle persone esposte e non su chi le giudica, nessuna foto potrà essere davvero “rubata”, sarà sempre restituita alla violenza dello sguardo.

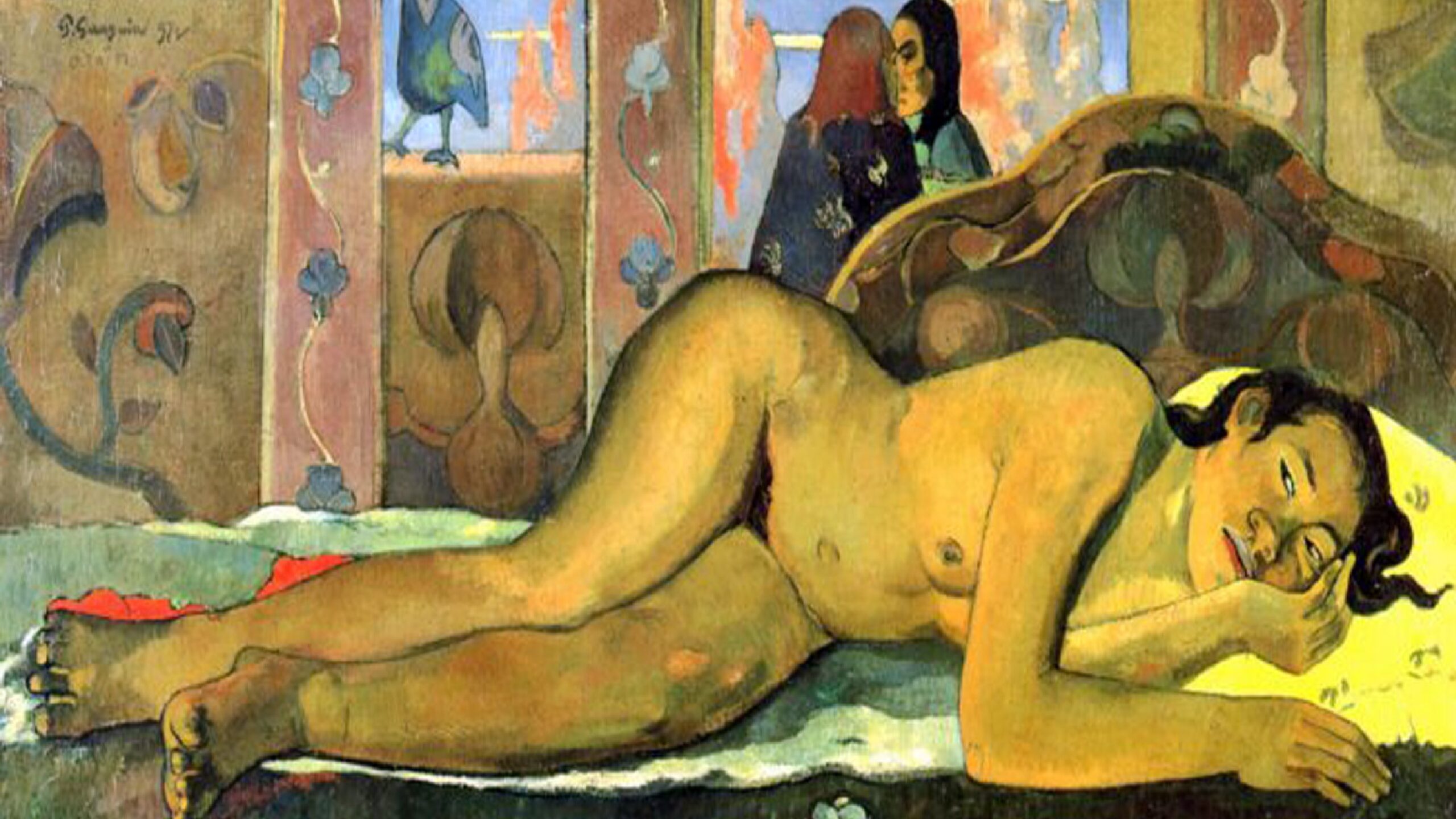

Siamo davvero sicuri che sia la nudità, in sé, a farci paura? O forse lo sguardo che la giudica, che la pesa, che la trasforma in sentenza. Il corpo non fa scandalo, lo fa la cultura che lo osserva. Per questo, ogni volta che compare una foto rubata — deepfake, screenshot, revenge porn — il problema diventa sempre lei, mai chi l’ha violata. Viviamo in un sistema che finge di proteggere la privacy, ma in realtà difende solo la propria ansia morale. La nudità non è una minaccia, diventa tale quando si perde il controllo di questa.

Per capire questo meccanismo bisogna tornare alle parole che usiamo come fossero sinonimi, ma che di fatto non lo sono: etica e morale. L’etica riguarda i principi che una società ama proclamare, la morale, invece, è ciò che quella stessa società impone quando pensa che nessuno la stia guardando. È lì che si annida la trappola, nelle regole non dette, nelle aspettative che si nascondono dietro la facciata della rispettabilità. E poi c’è la morale borghese, quella sotto-vetro ottusamente bigotta, sopravvissuta a rivoluzioni, guerre, innovazioni e movimenti, ma mai davvero smantellata. Una morale che ha confezionato la rispettabilità come un mobile di legno massiccio, ingombrante, fuori moda, ma ancora intoccabile. È la stessa morale che decide cosa si può mostrare, chi deve coprirsi, quale corpo è “per bene” e quale, invece, è colpevole di esistere in modo troppo libero.

Non serve citare trattati filosofici per capirla, basta ricordare quante volte una donna viene ripudiata per un amore sbagliato, umiliata per un desiderio fuori copione, colpevolizzata per uno stupro con domande che conosciamo fin troppo bene. «Com’era vestita?», «Cosa sperava?». È questa la cultura che trasforma il corpo in un documento.

La nudità non nasce come vergogna. La vergogna è solo un prodotto culturale, una costruzione lenta, stratificata, talmente radicata in noi da sembrare quasi naturale. Non siamo nati colpevoli perché nudi, siamo diventati colpevoli proprio in quanto nudi.

Per comprenderlo basta tornare a quando il corpo femminile veniva trattato come un certificato sociale. Una donna rispettabile era prima di tutto un luogo di ordine simbolico. Composta, silenziosa, leggibile secondo i codici del decoro. La sua pelle non era sua, era un linguaggio da pronunciare solo su autorizzazione.

Mostrare troppo era un errore; mostrare qualcosa nel modo sbagliato, una catastrofe. La sessualità? Una presenza da chiudere a chiave. Ogni gesto fuori copione poteva incrinare la facciata costruita intorno al suo corpo. E questa logica non si è mai fermata alle buone maniere, ha impregnato la religione che l’ha tradotta in peccato; la famiglia, che l’ha trasformata in dovere; la scuola, che l’ha normalizzata come educazione; la medicina, che l’ha patologizzata; la stampa, che l’ha spettacolarizzata; i tribunali, che l’hanno codificata in colpa.

Così la grammatica del controllo ha attraversato epoche e tecnologie senza perdere il suo smalto. Oggi vive nei gruppi WhatsApp di classe, negli sguardi che ti scannerizzano per strada, nei commenti che spuntano sotto un post, pronti a stabilire chi è “invadente”, chi è “esagerata”, chi è “una che se l’è cercata”. Vive nel modo in cui una foto — anche falsa, anche creata da un AI pigra — diventa immediatamente un pretesto per processare una donna, non chi la diffonde.

Ecco perché una foto nuda fa ancora così male. È il corpo trasformato in colpa mostrando quanto, la nostra cultura che, pur dichiarandosi moderna, continua a muovere le pedine del moralismo più antico.

Il mondo, in realtà, è cambiato molto meno di quanto raccontiamo. Abbiamo buttato i salotti borghesi, ma abbiamo conservato il loro unico elemento veramente tossico la morale che li abitava. I social sono diventati la loro versione 2.0, uno spazio dove tutti recitano la parte assegnata mentre gli altri osservano, pronti a reagire al minimo scarto.

Nel frattempo le persone colpite cambiano volto, età, contesto, ma non destino. Una maestra perde il lavoro per un profilo aperto su OnlyFans, come se la sua pelle interferisse con le tabelline. Ragazze adolescenti crollano sotto la gogna perché una foto è circolata tra compagni divertiti. Donne devono dimostrare in questura che il corpo visto online non è il loro, con l’umiliazione di doverlo spiegare proprio a chi le dovrebbe tutelare.

E il colpevole chi è? Sempre l’ultima persona che dovrebbe esserlo. Chi diffonde sparisce, chi guarda si assolve, chi giudica si sente dalla parte giusta. E chi appare, paga per tutto.

A questo punto, la domanda più onesta non è “come difenderci dall’AI?”, ma “perché dovremmo difenderci da qualcosa che non dice nulla di noi?”. Se un algoritmo decide di spogliarti, cosa cambia? Il tuo corpo di ieri è lo stesso di oggi. La tua vita non deve mutare. Mutano solo gli occhi di chi guarda. Quindi il problema non è l’immagine, è il mondo che la interpreta. L’AI può generare una foto, ma non può generare la vergogna, quella è un prodotto umano.

E allora si può dire senza tremare ciò che per alcuni suona scandaloso: la nudità non è una colpa. La colpa è lo sguardo che la punisce.

Quindi la domanda vera non è

“Come proteggere le persone dalle foto rubate?”

Ma

“Perché continuiamo a giudicarle?”

Finché non spostiamo la vergogna da chi appare a chi guarda continueremo a raccontare la favola dell’AI cattiva perché ci fa comodo non guardare la radice e quindi il noi.

La verità è ancora più scomoda. La nudità è solo il primo pretesto.

Lo stesso meccanismo punisce i corpi grassi, quelli disabili, quelli queer, quelli trans, quelli vecchi, quelli che non entrano nella taglia prevista dal mondo.

Il problema non è mai il corpo ma lo sguardo che pretende di giudicarlo.

L’AI può spogliarci, duplicarci, distorcerci, inventarci ma non sarà mai in grado di poter dire chi siamo, questo potere l’abbiamo consegnato agli occhi degli altri e forse sarebbe il caso di riprendercelo.

Quando smetteremo di temere lo sguardo, nessuna immagine — né rubata, né creata, né inventata — potrà più essere usata come minaccia. E forse la vera libertà comincia qui:

nel decidere che nessuno può dirci come deve essere un corpo per essere degno.

Serena Parascandolo

Leggi Anche: Innamorarsi dell’intelligenza artificiale: la storia di Sewell Setzer III