Non è solo moda, il goth come lingua delle crisi

Il goth non è una moda che passa, è come un codice che resiste, muta, e torna ogni volta che il presente sembra vacillare.

Come un ombra che non svanisce, lo stile gotico non è mai scomparso davvero. Riemerge ciclicamente come un’ombra che la moda non riesce – e forse non vuole – eliminare. Ogni volta che la realtà trema, che sia una crisi economica, climatica o sociale, il nero torna come linguaggio estetico per tradurre l’angoscia collettiva.

Negli anni ’80 significava alienazione urbana, nei Duemila era spettacolo blasfemo, oggi è hashtag, capsule collection, un filtro estetico che invade i feed digitali.

Ma il gotico non è solo colore o tendenza, è uno specchio oscuro della società e della sua paura del futuro.

Lo stile goth come nasce?

Prima di essere sottocultura, il gotico è stato immaginario estetico. Il termine richiama l’architettura medievale, con le sue cattedrali imponenti, archi a sesto e ombre lunghe. Un’arte nata per evocare il sacro e il terribile.

Nell’Ottocento, con il Romanticismo e la letteratura gotica, l’ombra prende forma nel linguaggio poetico, popolato da vampiri, rovine e malinconie. Baudelaire, Poe, Wilde, il goth nasce qui come sensibilità estetica, fatta di bellezza e abisso intrecciati tra loro.

La moda ottocentesca già esprimeva questo gusto oscuro. Corsetti stretti, velluti neri, crinoline e pizzi che evocavano lutto ma anche teatralità. Persino nel Novecento, figure come Elsa Schiaparelli e poi Yves Saint Laurent hanno flirtato con il nero come colore assoluto, carico di simbolismo.

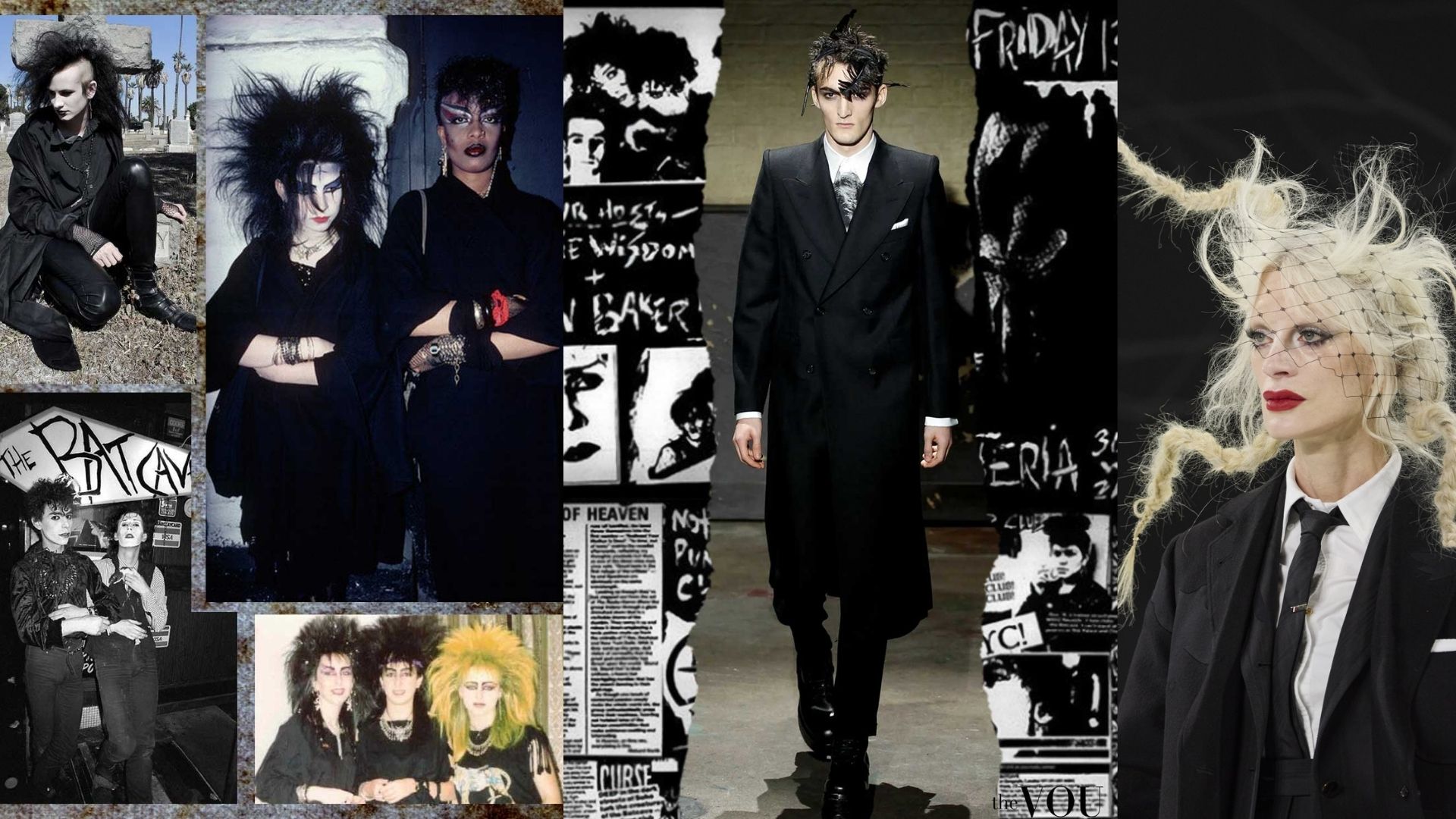

Quando il goth esplode come sottocultura negli anni ’80, non inventa dal nulla, piuttosto raccoglie secoli di immaginario, li mescola con il post-punk e li porta nei club. È la storia del costume che torna underground e poi di nuovo mainstream.

Dai teddy boys ai mods, dagli skinheads ai punk, ogni volta la strada si è fatta passerella improvvisata e linguaggio alternativo. Le sottoculture non sono semplici look, ma vere e proprie strategie di sopravvivenza. Un bricolage di oggetti comuni che diventano simboli di appartenenza.

Il goth nasce proprio così, sulle ceneri del punk. Laddove i Sex Pistols gridavano rabbia e i Clash politicizzavano la strada, gli outsider degli anni Ottanta trasformano quella furia in introspezione. Siamo a Londra nel 1982. Al Batcave, club sotterraneo diventato mito, si definiscono i primi codici del goth. Nero assoluto, make-up drammatico, croci rivisitate e anfibi consumati. È qui che la musica dei Bauhaus, dei Cure e di Siouxsie Sioux si fonde con l’estetica dei corpi, capelli cotonati, eyeliner grafico, pelle porcellanata, corsetti fetish e gli immancabili tocchi vittoriani.

Parallelamente, negli Stati Uniti, il death rock mescola punk e horror. Sangue finto, ossa dipinte, riferimenti da B-movie, una teatralità macabra. Se il goth europeo sprofondava nel romanticismo decadente, quello americano preferiva la provocazione “trash”, spettacolare e disturbante.

Le sottoculture gotiche degli anni ’80 erano quindi mappe di identità. Chi entrava in un club in total black non indossava solo un abito, ma dichiarava di appartenere a una comunità invisibile alla società dei consumi, una comunità che trasformava dolore e alienazione in linguaggio estetico.

La metamorfosi del goth si è avuta negli anni successivi, fondendosi perfettamente con ogni epoca trasformandosi in una costellazione di linguaggi oscuri, ognuno con la propria estetica e i propri rituali.

Nella fine degli anni ’80, accanto al goth britannico e al death rock californiano, prende corpo anche il filone romantico-vittoriano, fatto di corsetti, pizzi, mantelli e parasole neri. È il goth che si nutre di letteratura decadente e di immagini di rovine ottocentesche, il più vicino al concetto di “decadenza estetizzata”.

Con gli anni ’90 arriva una svolta. Da una parte il goth si contamina con la scena rave e industrial, dando vita al cyber goth, si introducono maschere antigas, stivali fluorescenti, capelli sintetici dai colori acidi che portano il nero in un futuro quasi distopico. Dall’altra, il Giappone elabora il fenomeno del Gothic Lolita, dove l’innocenza infantile si mescola con il dramma dark. Abiti da bambola vittoriana, merletti e balze, ma immersi in un’estetica nera e teatrale che diventa presto cult globale.

E c’è anche quel goth che si fonde con il metal estremo. Band come i Cradle of Filth hanno il potenziale di trasformare il linguaggio gotico in uno spettacolo barocco e blasfemo, trucco cadaverico, corpi avvolti in pizzi neri e latex, croci rovesciate, sangue scenico. Non più solo malinconia e alienazione, ma un gotico gridato, urlato, portato su palchi internazionali. Negli Stati Uniti, Marilyn Manson esaspera questa linea, tra glam, goth e shock rock fonde un’estetica di provocazione che dalle copertine di Rolling Stone entra addirittura nei salotti borghesi.

Arriviamo ai 2000, dove il goth diventa un pezzettino digitale. Il whimsigoth, oggi rilanciato su TikTok, prende elementi anni ’90 e li contamina con boho e fantasy, gonne lunghe, top in velluto, collane di pietre e ritualità new age. È la versione soft, nostalgica e algoritmica di un linguaggio nato come resistenza e diventato filtro estetico.

In queste evoluzioni il goth non è mai un monolite pronto a reinventarsi a seconda delle crisi e delle ossessioni del presente.

La cattura del goth da parte della moda

Ogni sottocultura ha un destino scritto: prima nasce come linguaggio di resistenza, poi viene osservata, svuotata e infine tradotta in tendenza. Il goth non fa eccezione. Quello che nei club londinesi e bricolage di strada, nelle passerelle diventa spettacolo codificato e lusso da collezione.

Alexander McQueen fu uno dei primi a trasformare il gotico in un teatro di lusso estremo: regine dark, sangue scenico, modelle che sembravano apparizioni spettrali uscite da Shakespeare. John Galliano, negli anni Dior, mise in scena spose vampiresche e regine decadenti, in bilico tra sacro e profano. Riccardo Tisci consacrò il concetto di gothic chic da Givenchy, fondendo croci, pelle e barocco sacro in abiti che resero il gotico glamour e desiderabile. Rick Owens ha spogliato il goth dalle sue teatralità, rendendolo un minimalismo nero quotidiano, quasi religioso. E infine Demna per Balenciaga lo porta all’estremo, creando un gotico distopico, oversize, apocalittico, che sembra raccontare un mondo sull’orlo del collasso.

Ma non c’è solo l’alta moda. Dal 2000 in poi il goth è finito anche nei binari del fast fashion. Corsetti, choker e t-shirt con teschi sugli scaffali di H&M, Zara, Bershka. Prezzi medi: 19,99 euro. Oggi, con TikTok e l’algoritmo, i micro-trend come #gothcore e #whimsigoth esplodono e si consumano in poche settimane. È il goth usa-e-getta, il travestimento stagionale che si indossa due volte e si dimentica alla prossima campagna pubblicitaria.

Così lo stesso linguaggio che nasceva come identità diventa merce di consumo, tra lusso sterile da boutique o travestimento low-cost.

Il goth resta comunque uno stile di vita, non è solo l’abito è una modalità di esistenza, un modo per alle crepe del presente. Negli anni ’80 era la risposta all’alienazione urbana; negli anni 2000 diventava spettacolo e scandalo; oggi, nel pieno di crisi economiche, climatiche e geopolitiche, il goth torna come linguaggio capace di dire l’indicibile. È l’estetica della catastrofe, ma tradotta in outfit. Trench neri che diventano corazze, corsetti che stringono l’angoscia, rossetti scuri come difese.

In un mondo che ci chiede di essere sempre produttivi, sempre luminosi, il goth concede il lusso della fragilità. Permette di abitare il dolore senza doverlo giustificare o elaborare. Di dare forma a ciò che brucia dentro senza ridurlo a storytelling motivazionale. È una comunità che resiste proprio perché riconosce l’ombra come parte integrante della vita.

La moda — che oggi più che mai vive di crisi, shock e discontinuità — sa bene che il goth funziona perché traduce la paura in immagine. Funziona come specchio e rifugio.

“La malinconia è l’illustre compagna della bellezza.”

— Charles Baudelaire

Serena Parascandolo

Leggi Anche: Fendi SS26 – La leggerezza finalmente come forma di potere