Per spegnere le piazze hanno provato ad usare il vecchio, solito, clichè Nord e Sud

La gogna contro Francesca Albanese e la trappola degli stereotipi che dividono e indeboliscono le lotte collettive.

È bastata una clip di dodici secondi, estrapolata da un podcast lungo oltre due ore, per scatenare la gogna. Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, è stata travolta da una bufera di commenti e condanne. Una frase infelice, decontestualizzata, è diventata il pretesto per oscurare tutto il resto. Il lavoro sui diritti umani, i dossier presentati all’ONU, la voce che da anni denuncia le contraddizioni di un conflitto che il linguaggio diplomatico fatica persino a nominare. Tutto bruciato in men che non si dica, giudicato da persone che fino a ieri non sapevano neanche chi fosse, che non hanno letto i suoi libri, che quel podcast non l’hanno neppure visto.

E confesso, io stessa ci sono cascata. Forse perché siamo costretti, troppo spesso, a vivere sulla difensiva, ad abituarci a non fidarci di nessuno. È quasi un riflesso. La delusione, la rabbia, la stanchezza ci spingono a giudicare in fretta. Anch’io ho sentenziato senza contesto, riducendo tutto a dodici secondi. È stato un errore. E dopo aver fatto mea culpa so che non basta pentirsi, serve fare di più. Serve guardare oltre la clip, oltre lo stereotipo, oltre il rumore e il vociare.

Partiamo dall’inizio

Il podcast in questione è Tintoria, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone. Non sono giornalisti politici, non hanno cercato di fomentare nulla, ma hanno scelto di lasciare spazio a una conversazione libera. Funziona così il loro progetto, non si riduce ad un’intervista rigida, ma vede un dialogo aperto dove ospiti e conduttori possono esplorare temi spaziando tra essi, senza vincoli.

Di cosa parlava davvero la puntata

La puntata con Francesca Albanese non era centrata su battute o semplice satira, ma puntava su questioni cruciali anche se espresse in parole semplici. Per oltre due ore si è discusso del mandato che la relatrice speciale esercita per l’ONU nei territori palestinesi occupati, come monitorare i diritti umani, raccogliere dati e formulare rapporti ufficiali. Qualcosa di potente.

Albanese ha spiegato le resistenze e le pressioni che incontra quotidianamente, la difficoltà di parlare di genocidio in sedi internazionali, l’idea di cancellazione coloniale come strategia sistematica di svuotamento territoriale. Ha raccontato la fatica personale di reggere a un incarico che è insieme professionale e umano, con conseguenze sulla vita privata parlando come una donna, una madre semplice senza idolatrarsi ma anzi, spiegando quanto sia difficile.

Si è parlato anche di economia del colonialismo e di come risorse e infrastrutture diventino strumenti di dominio, come persino gli aiuti internazionali rischino di legittimare sistemi di oppressione.

E ancora oltre, sempre più forte, della Global Sumud Flotilla, missione simbolica che Albanese definisce «noi tutti» perché partecipare e informarsi significa far parte di un cambiamento possibile.

Non è mancata una riflessione più personale:

«Non voglio stare davanti, voglio stare dietro… la politica non è sporca, è diversa dai partiti. Lo faccio risvegliando coscienze». aggiunge: «Non voglio stare davanti, voglio stare dietro. Sento la forza di persuasione…».

Un passaggio che basterebbe a smentire chi la accusa di vanità.

Ed è proprio quando le chiedono se il rischio di montarsi la testa sia dietro l’angolo che risponde così: «Della celebrità, in un momento come questo, che me ne importa? Non sto pensando di fondare un partito, ma di spingere voi».

Questa è la frase GRAVE.

Se decentriamo lo sguardo e ci spingiamo dietro una logica ci accorgiamo quanto una frase del genere, in tempi di piazze gremite e mobilitazioni che attraversano l’Italia e l’Europa, sia esplosiva. Perché toglie centralità al leader e la restituisce al popolo.

Perché dice chiaramente che il potere non sta nella figura solitaria dell’esperto o del politico, ma nell’energia collettiva di chi scende in strada. È questo che fa paura, non l’ego di una donna, ma la possibilità che milioni di coscienze si accendano insieme.

Dalla gogna alla sentenza. Ci siamo fatti abbagliare.

È un meccanismo che conosciamo. Ci siamo trovati in esso più volte come vittime o come carnefici.

Non si punisce solo ciò che viene detto, si colpisce la posizione che rappresenta. Francesca Albanese oggi può incarnare una di quelle voci disturbanti che molti vorrebbero silenziare.

La storia italiana ci racconta bene questo dispositivo.

Nel 1926 le leggi speciali del fascismo abolirono i partiti, chiusero i giornali indipendenti e trasformarono Ventotene e Ponza in confini per oppositori politici, anarchici, comunisti, omosessuali. Non erano criminali, erano nemici del regime.

Negli anni ’70, le carceri si riempirono di studenti, femministe, militanti extraparlamentari. La logica era la stessa, colpire non l’azione, ma la possibilità che incrinasse l’ordine esistente.

La gogna, la sentenza, il carcere, ieri come oggi sono dispositivi politici, strumenti di esclusione. La gogna mediatica ne è l’anticamera. Prima ancora della sentenza definitiva, arriva la delegittimazione pubblica, la riduzione del dissenso a devianza. È quello che la sociologia chiama spostamento semantico. Una manifestazione pacifica diventa “disturbo”, un’occupazione diventa “reato” e una voce diventa “minaccia”.

Cambiato il linguaggio, la repressione è già pronta.

«Devi stare attenta, ogni parola che dici in questo periodo viene presa, estrapolata, esaminata…», le dicono nel podcast. E lei lo sa bene, è così che funziona. Prima il sospetto, poi la gogna, poi l’isolamento.

Lo stereotipo e il separatismo

Per rafforzare la gogna in questo caso si è ricorso ad uno degli stereotipi più facili, la clip è stata usata per riaccendere cliché territoriali, contrapporre Nord e Sud, alimentando luoghi comuni stanchi. È la forma più banale e genuina di delegittimazione, ma anche la più efficace, perché divide, frammenta, spegne un paese apparso dopo tempo, unito.

Non è un caso, lo schema è antico. Il potere funziona così da sempre. Divide per governare, separa per indebolire.

Lo chiamavano divide et impera nell’Impero romano; lo hanno applicato i regimi coloniali in Africa e Medio Oriente, creando fratture etniche e religiose per impedire alle popolazioni di unirsi contro l’occupante. Oggi, la logica è identica, solo più sofisticata e sottile. Non più il governatore in divisa coloniale, ma il commento sui social, la clip decontestualizzata, il meme, lo stereotipo territoriale che sembra innocuo e invece scava una frattura.

È il meccanismo che fa sì che, davanti a un movimento che cresce, l’attenzione si sposti dalla sostanza alle divisioni: Nord contro Sud, napoletani contro romani, uomini contro donne, progressisti contro progressisti. Non importa quale sia la frattura, l’importante è che esista. Perché ogni divisione interna è ossigeno per lo status quo.

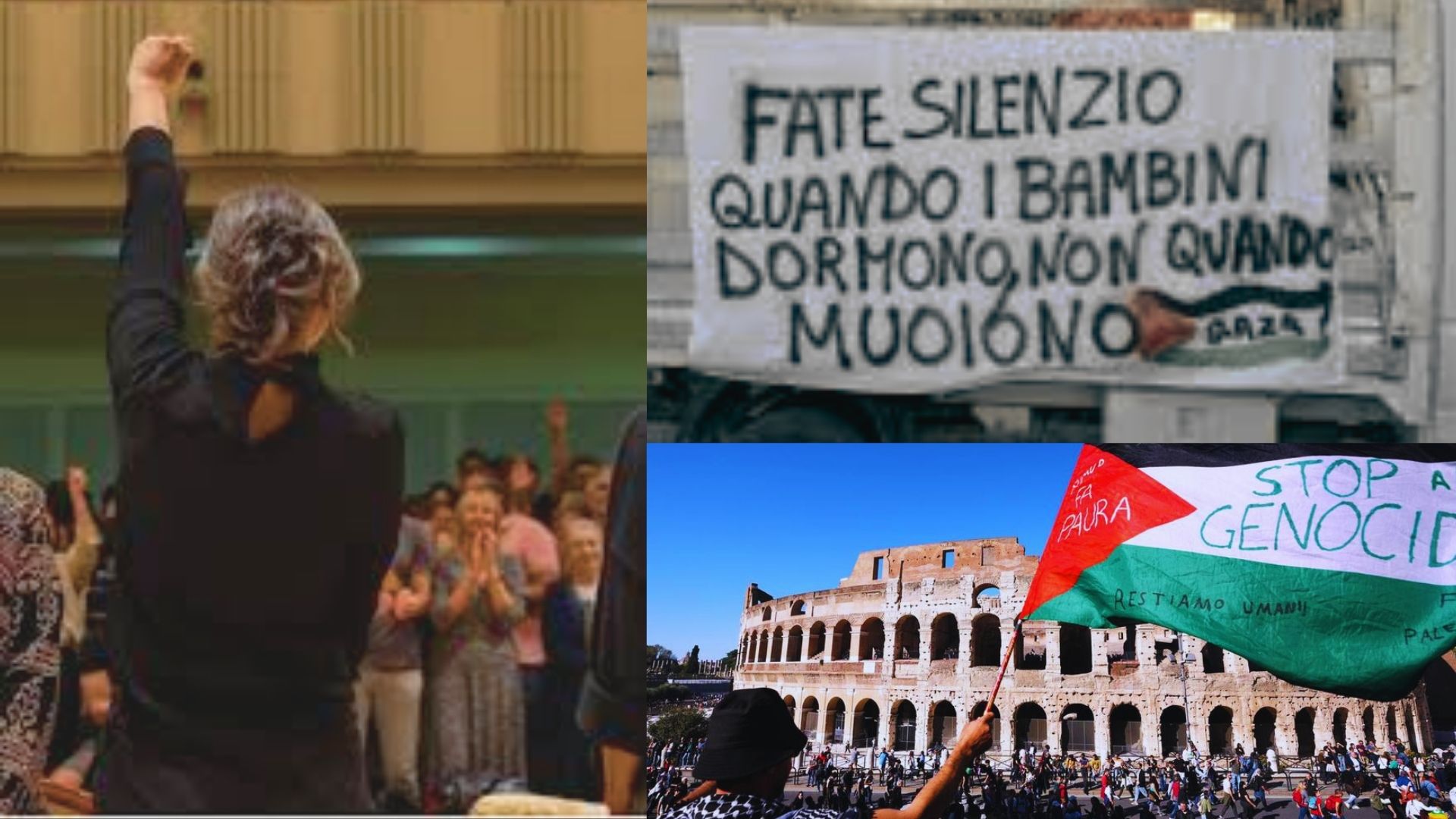

Eppure, le piazze degli ultimi giorni hanno dimostrato l’opposto. Migliaia di persone, diverse per età, provenienza, vissuti, si sono trovate unite in un’unica rivendicazione: dignità, diritti, giustizia. In quelle piazze non c’erano etichette, ma corpi che resistevano insieme. È questa la vera potenza, ed è questo che fa paura a chi siede sulle poltrone di velluto rosso nei palazzi. Un movimento diviso è sicuramente gestibile rispetto a quello che vede un movimento unito divenire di fatto totalmente ingovernabile.

Cosa fare? Non farsi truffare.

Francesca Albanese non è un’icona intoccabile. È una figura umana, fallibile, che può sbagliare. Ma ridurla a dodici secondi significa cadere in una trappola che non colpisce solo lei, colpisce tutti noi.

Perché la gogna non è mai individuale, è un dispositivo collettivo di disciplinamento.

È successo nei grandi scenari globali, basti pensare a come, nel discorso occidentale, chi denunciava i crimini commessi in Palestina veniva bollato come “antisemita” o “estremista”.

È successo negli anni Settanta, quando studenti e femministe venivano etichettati come “sovversivi”.

Succede ogni giorno: la gogna che colpisce le sex worker, ridotte a macchiette da spettacolarizzare o a corpi da moralizzare; quella che colpisce le donne che alzano la voce e vengono zittite come “isteriche”; quella che si abbatte sui migranti, trasformati in emergenza, in minaccia, in capro espiatorio da sacrificare sul palco della politica.

Non dobbiamo lasciarci truffare da questa dinamica. Non dobbiamo accettare che dodici secondi cancellino anni di lavoro, né che uno stereotipo cancelli una vita. Perché ogni volta che lo facciamo, non stiamo solo punendo, in maniera anche ingiusta chi è esposto, stiamo accettando che la repressione funzioni anche su di noi.

E allora la risposta è semplice: Se ogni voce scomoda diventa bersaglio, diventiamo tutte voci scomode, fino a far tremare i loro palazzi.

“Noi non chiediamo nulla allo Stato. Sappiamo bene che non ci darà nulla. Non è nello Stato, ma nella libera unione e nella solidarietà dal basso che è la nostra forza.”

Pëtr Kropotkin, La conquista del pane (1892)

Serena Parascandolo

Leggi anche: Lo strappo invisibile: il trauma collettivo nella Striscia di Gaza