Archetipe al Campania Libri Festival: la parola come atto di resistenza, da Marjane a Gaza

Il Palazzo Reale di Napoli, con le sue stanze dorate e la sua inevitabile bellezza, è la cornice perfetta per celebrare la meravigliosa arte della letteratura.

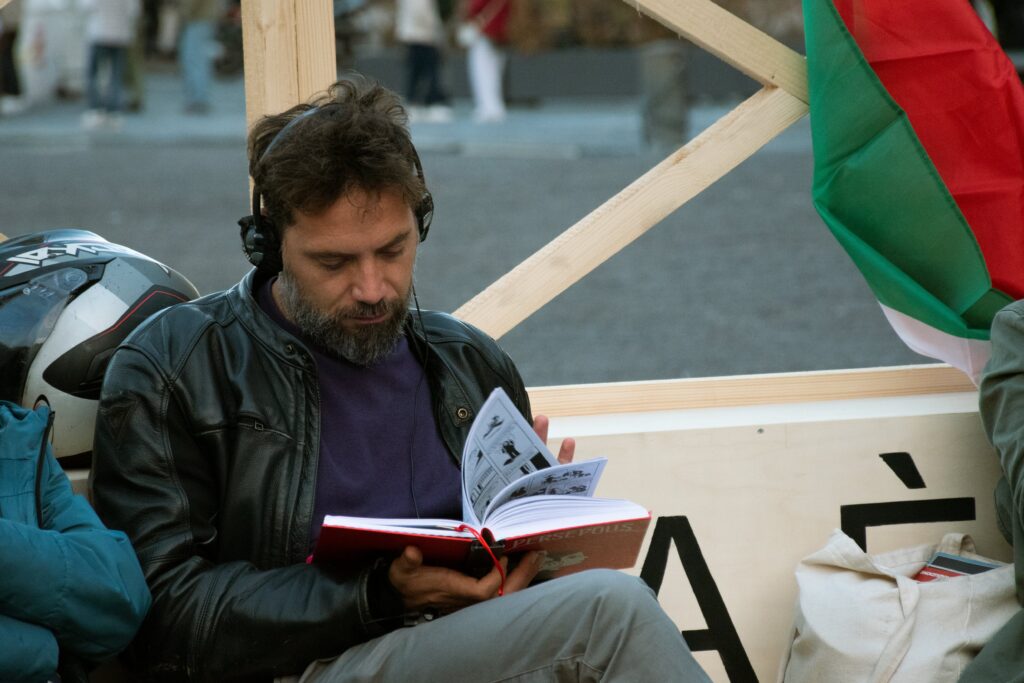

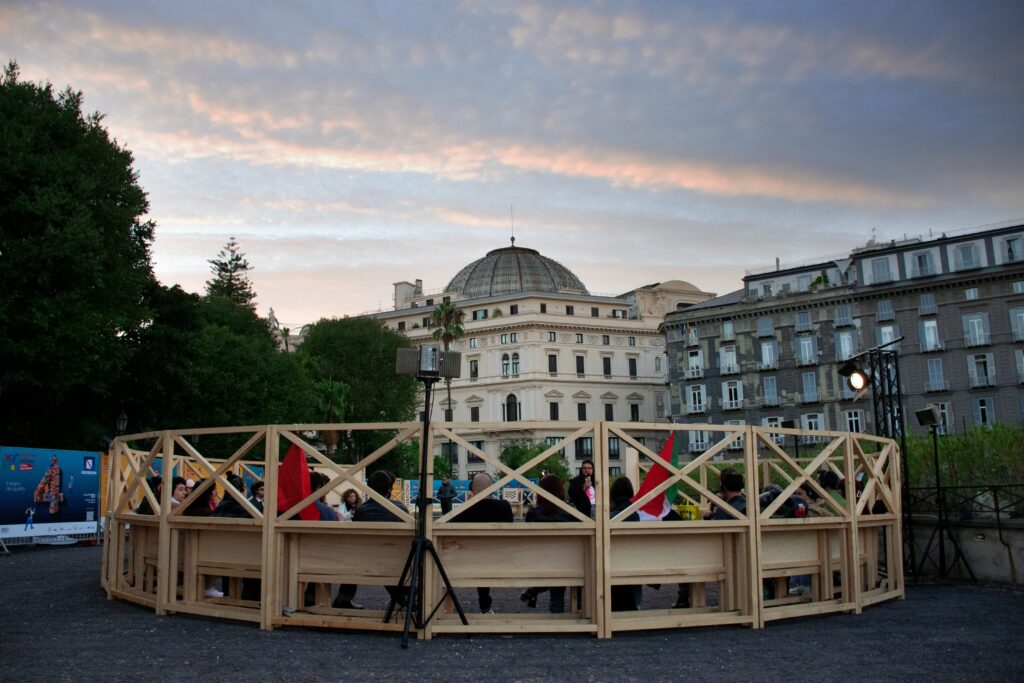

Mentre il profumo della carta stampata inebriava l’aria fino ai soffitti affrescati e il vociare degli innamorati dei libri risaliva lo Scalone d’onore, all’esterno, nell’Isola della libertà, il Campania Libri Festival ospitava il bookclub di Benedetta De Nicola.

Il club del libro transfemminista ha quindi fatto i bagagli e si è trasferito per il suo appuntamento mensile in una location diversa dalla Feltrinelli di Piazza dei Martiri. L’installazione artistica “L’isola della libertà”, progettata dal maestro Mimmo Palladino, ha fatto momentaneamente da casa alle nostre riflessioni e ai nostri silenzi.

Nello scorso appuntamento avevamo cominciato l’incontro proprio con un minuto di silenzio dedicato alla Global Sumud Flotilla e ieri, più che mai, non potevamo non ricordare – di nuovo e sempre – che siamo lontani da Gaza ma mai col cuore. Che a kilometri di distanza ci sono persone che stanno morendo per un motivo che non esiste. Felpe rosse e parka verdi, nastri dei medesimi colori tra le mani, kefiah sul capo, è ciò che hanno indossato i partecipanti per lanciare un simbolo libero e diretto in uno spazio istituzionale. Tra loro facevano poi capolino i cartelloni realizzati dagli alunni di Benedetta, che tra i banchi di scuola hanno disegnato le onde del mare e scritto fiumi di parole, imparando a guardare la storia come un modo per cambiare il futuro oltre che per conoscere il passato.

Persepolis: la misandria nel graphic novel di Marjane Satrapi

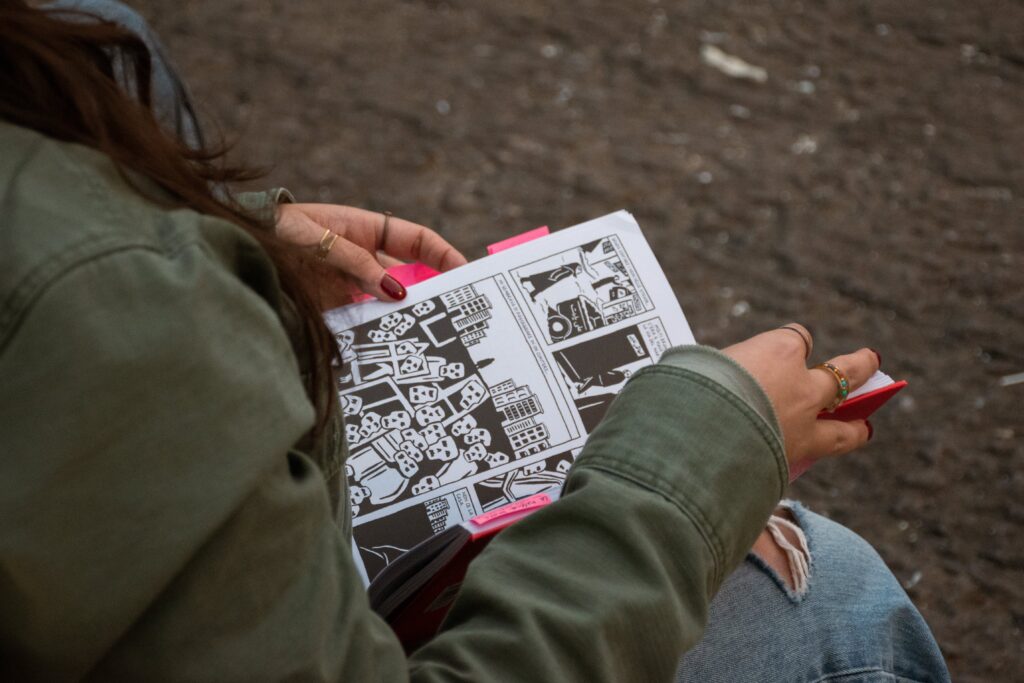

Abbiamo poi cominciato la nostra discussione mensile, che stavolta riguardava Persepolis, il graphic novel storico autobiografico scritto e disegnato dall’autrice iraniana Marjane Satrapi. L’opera narra la vita dell’autrice a partire dall’infanzia fino all’età adulta, raccontando la resistenza di Marjane e di tutta la sua famiglia all’estremismo religioso della rivoluzione islamica e all’oppressione delle donne iraniane, obbligate a coprirsi il capo e il corpo in pubblico, a non parlare con uomini che non siano un marito o un parente, non truccarsi, non bere, non ridere e non vivere.

Marjane è una femminista misandrica e non può non esserlo, perché non essere misandrica in un contesto di repressione come quello che lei ha vissuto significa morire. Essere frustata, stuprata, persa.

Nello scorso incontro avevamo introdotto proprio il tema della misoginia e della misandria. La prima designa un sistema culturale estremamente radicato che ha inflitto dolore, discriminazione e oppressione. Un odio sistemico e sistematico verso le donne, alla base di anni di patriarcato. La misandria invece è prevenzione, è protezione, è una rivendicazione. Significa combattere contro gli uomini che scelgono di ignorare il peso sociale delle cose, che non comprendono la necessità di una donna di affermarsi in uno spazio fisico e culturale. È un pregiudizio lecito verso gli uomini.

Nel caso di Marjane, è un pregiudizio d’obbligo. È sopravvivenza prima ancora di essere prevenzione.

Nel fumetto, Marjane racconta la fase dello sviluppo con una certa ironia. Dice che un occhio diventa più grande dell’altro e lo stesso vale per i seni. Le spuntano i nei e le “compaiono le chiappe”. È una scena divertente che segna però l’inizio di un dramma per tutte le donne del mondo. Il momento in cui assumiamo ciò che gli uomini vedono come “un corpo da donna”. È il momento in cui diventiamo oggetto di desiderio ma soprattutto oggetto sessuale, ed è anche quello in cui comincia la necessità di proteggersi e la tendenza a pensare sempre al peggio quando uno sconosciuto cammina alle nostre spalle. In poche parole: la misandria.

Tra le numerose scene evocative dell’opera di Satrapi, è stata ricordata ieri quella in cui la protagonista cammina per la strada truccata e scorge in lontananza le guardie, così decide di attaccare prima di essere attaccata. Adocchiato un uomo seduto sulle scale accanto a lei, Marjane si inventa una bugia, denunciando alle guardie che l’uomo le avrebbe rivolto parole oscene e assistendo al suo arresto immediato. In quel momento sa che sta rinunciando all’integrità che sua nonna le ha sempre insegnato a preservare, ma lo fa perché ha bisogno di preservare se stessa. Sa bene cosa succede alle donne in carcere. Sa che l’avrebbero stuprata, uccisa e gettata via. Lo sa perché lo ha imparato, e lo ha imparato perché lo ha visto.

Più le pagine scorrono avanti, più la visione degli uomini di Marjane fa dei passi indietro. Cresciuta accanto a modelli maschili estremamente positivi, ha dovuto imparare a sue spese, tra le autorità che la vogliono zitta e buona e i fidanzati che l’hanno usata e poi abbandonata sul ciglio della strada, che la misandria è l’unica via.

Eppure, nonostante abbia fatto pratica sin da bambina a lottare e ad opporsi con tutta sé stessa alla società pudica e punitiva in cui è cresciuta, non ha potuto fare a meno di interiorizzare le sfumature del patriarcato. Tanto che finisce, comunque, per esserne schiacciata. Finisce per sposarsi anche se sa che in Iran non è molto diverso dal far firmare a suo marito un atto di proprietà e si sente in prigione appena varca la soglia della sua nuova casa.

Marjane lotta fuori e dentro. È complessa e contraddittoria. Cerca la libertà con tutte le forze ma perde sé stessa proprio quando può finalmente esserlo perché lontana dalle costrizioni del suo paese. Si anestetizza con le droghe per non sentire il dolore che la pervade sempre anche quando sembra non trovarne causa. Si sente un’iraniana in Occidente e un’occidentale in Iran. Come le donne degli altri paesi del mondo che si scoprono in chiesa e si coprono in strada, fuori posto in ogni dove.

Perché questa è la reale esperienza non stereotipata di una donna femminista. Imperfetta e infinita.

Perché Marjane è tutte noi. E cosa possiamo fare noi per essere lei?

Quali sono i piccoli atti di rivoluzione quotidiana che possiamo fare? Se Marjane metteva il rossetto, noi possiamo ribellarci al catcalling, opporci alle ingiustizie, scioperare, continuare a parlare.

Per il prossimo incontro di Archetipe, il 5 novembre e poi ancora il 13 novembre, continueremo a parlarne, questa volta avendo tra le mani il testo di Antonella Ossorio “La fame del suo cuore”: la storia di una donna che assassina degli uomini per salvare altre donne, simbolo della ribellione a un mondo spietatamente maschile.

Lontani sì, assenti mai. Palestina libera.

A chiusura dell’incontro, Benedetta legge un testo che fa rumore nel silenzio dei partecipanti. Le mani strette su un foglio di carta, imbrattato di frasi e inchiostro nero, la voce forte ed emozionata. Legge:

“Essere lontano. Assenza, absentia – participio di abesse (absens).

Figurandosi l’assenza, lasciando spazio al vuoto della parola, rimane la dicotomia tra le parti: essere lontano o non esserci?

E quindi, si perpetra in quel limbo speranzoso: accadrà? Tornerà? Oppure non esiste più nulla? È il dolore delle incertezze, l’agonia del “non visto”: Non c’è cibo, arriverà? Non c’è acqua, tornerà? Non c’è umanità, è lontana o non esiste più? Eppure c’è stato un momento, un lungo attimo di umana vicinanza, di calore e soffice accortezza. Può davvero essere finita così? Quando qualcosa è esistito, dove vola l’anima di ciò che è stato?

Mi manca la sensazione di essere rappresentata, non l’ho mai davvero sentita del tutto. Mi manca il rumore fortissimo del dissenso, eppure, in questo momento di silenzio, in questo attimo di guerra, più che di pace, io lo vedo: in te, in te e in te.

Gaza è lontana, le navi lo sono, ma oggi e per sempre, noi scegliamo che assenza possa voler dire solo “essere lontano” e mai vuoto definitivo e perenne.

Palestina libera”.

Simona Settembrini

Leggi anche: “Persepolis” di Marjane Satrapi è un grido di resistenza che attraversa il tempo

Scatti di Lorena Montella