Intervista con Edgar Borges

L’infanzia viene saccheggiata con sempre maggiore brutalità

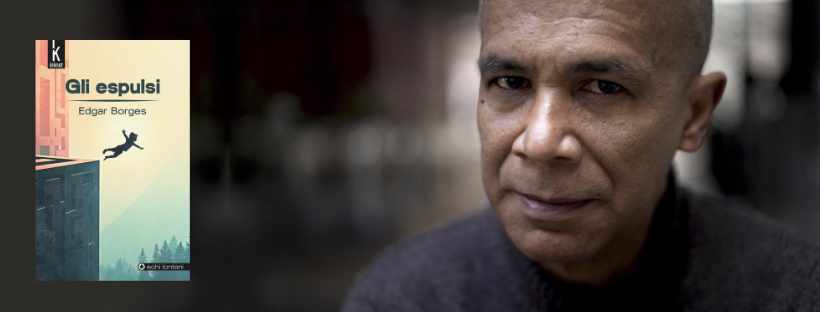

Nato a Caracas (Venezuela) e residente in Spagna dal 2007, Edgar Borges è considerato dalla critica un autore “inclassificabile”, un’etichetta che lui stesso non sa se accogliere come un complimento o come un modo elegante per dire “non sappiamo cosa sia questo”

Il suo nuovo romanzo, Gli espulsi (inKnot Edizioni, 2025), tradotto da Gianfranco Pecchinenda, ha come fulcro l’infanzia. In quest’opera, accolta con entusiasmo in diversi paesi, Borges costruisce il territorio dello spaesamento: un luogo in cui memoria e immaginazione vengono escluse.

Gli espulsi racconta la storia di un’espulsione. Di cosa si tratta?

Racconto l’espulsione come esperienza universale, che può assumere diverse forme. C’è la vicenda evidente: tre bambini vengono cacciati da un villaggio, forse a causa dei maltrattamenti subiti, anche se resta il dubbio che siano fuggiti da soli. Ma il senso profondo del libro è che dall’infanzia, in un modo o nell’altro, tutti veniamo espulsi. A volte in maniera brutale, altre in forma mascherata, ma sempre senza attenuanti. Nessuna educazione ci prepara alle transizioni che affrontiamo nella vita.

Il passaggio dall’infanzia all’età adulta è un percorso violento?

Il sistema stesso contiene una violenza intrinseca, anche se dissimulata. Le nostre fragilità e i nostri limiti vengono continuamente sfruttati per condizionare i processi vitali. E credo che, oggi, la società sia sempre più violenta nei confronti dei bambini.

L’infanzia viene saccheggiata con una brutalità crescente. Il fatto che il mondo intero abbia assistito, ad esempio, alla strage di bambini a Gaza per mano dell’esercito israeliano, è una vergogna che ci segnerà per secoli. E al di là delle tragedie collettive, la quotidianità stessa è strutturata in modo che il bambino cresca immerso in uno schema di crudeltà elevata a norma di sopravvivenza.

Siamo educati a dimenticare il bambino che siamo stati?

In gran parte sì. Ci viene offuscato lo sguardo, limitata l’immaginazione. Già da adolescenti siamo messi di fronte a ostacoli, come in un tiro al bersaglio dove l’obiettivo è accumulare rancori. Così dimentichiamo presto il bambino che eravamo, convinti che sia l’unico modo per sopravvivere alla giungla adulta. Ma con il rancore non si sopravvive in maniera sana. Sarebbe meglio conservare quel bambino nella

memoria, imparare da lui la parte migliore di noi.

Cos’è il “territorio dello spaesamento”?

In Gli espulsi è il “territorio dello spaesamento” è il luogo in cui finiscono i tre bambini.

Una geografia sospesa nel tempo, con regole proprie, governata da figure enigmatiche: un guardiano, un professore, un DJ e un cameriere. Per uscirne bisogna attraversare dieci stazioni, ma il cammino si trasforma in un circolo vizioso: ogni volta i bambini vengono ricondotti all’inizio. È un territorio dove memoria e immaginazione non hanno posto.

Quali sono queste dieci stazioni?

Sono: Scuola, Discoteca, Caffetteria, Vertigine, Quiete, Intermezzo, Sedia, Falò, Piazza e Bosco. I bambini devono attraversarle e cercare un’uscita, ma lungo il percorso incontreranno un gruppo di anziani che, in passato, hanno provato senza successo a fuggire.

Come nasce la tua scrittura?

Il mio processo creativo ha due momenti. Il primo è istintivo, selvaggio, il più intenso e quello che più mi diverte. È la fase in cui lascio fluire tutte le possibilità, in cui la scrittura diventa un’urgenza che prende forma. Poi arriva la seconda fase, quella tecnica: rileggo, riscrivo, limando senza tregua. È come truccare il lavoro primitivo, pur cercando di mantenere viva la sua energia originaria. Se il lettore non percepisce quel fuoco iniziale, non si tratta di arte.

Ti infastidisce l’etichetta di “scrittore inclassificabile”?

Non ci penso molto. È la definizione che ricorre più spesso. A volte la vivo come un complimento, altre come un modo per dire “non sappiamo cosa sia questo”. Io stesso non so se quello che scrivo sia davvero romanzo.

La prospettiva sembra essere centrale nei tuoi libri. È così?

Assolutamente sì. Ogni libro è guidato da uno sguardo che si pone dal punto di vista degli altri, dei personaggi. Mi interessa che la prospettiva sia fluida, che cambi e si trasformi. Uno sguardo che riconosce l’esistenza di altri sguardi.

Quali autori rileggi con più frequenza?

Torno spesso ad alcuni imprescindibili: Franz Kafka, Virginia Woolf, Juan Rulfo, Julio Cortázar e Thomas Bernhard. Ma ciò che leggo di più è poesia: Sylvia Plath, César Vallejo, Diane di Prima e molti altri poeti.

Michelle di Rupo

Traduzione a cura di Gianfranco Pecchinenda

Leggi Anche : Gli espulsi di Edgar Borges per Inknot editore