L’arte che salva: il viaggio di Sonia, oltre i DCA

Ci sono storie che non si lasciano solo leggere: ti attraversano e rimangono dentro. Quella di Sonia Giampaolo è una di queste.

Sonia è un’artista, e vive un corpo che ha conosciuto il silenzio e la lotta dei disturbi alimentari. Oggi trasforma quel passato in colore, disegni e significati condivisi. In questa intervista ripercorre la sua storia verso una nuova forma di presenza: nell’arte, nel corpo e nella vita.

- Sonia, ti andrebbe di iniziare dal principio? Quando hai iniziato ad avere problemi con il cibo e con il tuo corpo?

Per me è sempre stato un rapporto difficile e mangiare era un modo di riempire il vuoto. Direi che è iniziato tutto dalle scuole medie, dove stata anche vittima di bullismo, sia psicologico che fisico. E, tra i miei bulli, ci sono stati pure degli in«segnanti. Mi dicevano che ero braccia rubate all’agricoltura, e che era meglio per me fare figli: d’altronde, come figlia di un operaio, perché dovevo volere di più?

Alle superiori c’è stato quel “crack”. Ero andata con i miei genitori a far compere perché dovevamo scegliere dei vestiti per un matrimonio. Io ero una 46, ma dovetti cambiare taglia con una 48. Non mi entravano i pantaloni. Ecco, lì ebbi il “crack”: dovevo fare qualcosa e doveva essere un cambiamento immediato, drastico, veloce, rapido.

Qualcosa era scattato… Sono scivolata nella bulimia, l’unica strada per me percorribile, anche perché non facevo io la spesa e non potevo scegliere cosa mangiare, abitando ancora in famiglia. Mi sentivo in difetto a chiedere ai miei “mi date una mano a dimagrire?”.

L’estate dei miei 17 anni mi misi sulla cyclette, e ci stavo incollata tutto il giorno: dovevo assolutamente fare qualcosa, prendere in mano le mie redini, soprattutto dopo essere stata bocciata due volte. Non me la passavo bene e sentivo di non valere nulla.

Mi sono chiesta: “Cosa posso cambiare?”. La risposta, ovviamente, è stata “Il mio aspetto fisico”, e poi effettivamente è iniziato il percorso bulimico. Era tosto: si inizia così, contando le calorie del cibo.

Alla fine, sono diventata anoressica perché con la bulimia c’erano segnali evidenti: denti, alito e soprattutto le dita. Frequentavo i blog di anoressiche e bulimiche per gestire il cibo e i miei comportamenti per non farmi scoprire. L’unica mia eccezione era verso il pane: pensavo “la crosta mi riempie e nessuno se ne accorge”. Sviluppi un sacco di escamotage, ma vivi in questa condizione perennemente col pensiero di essere scoperta, hai sempre qualcosa da nascondere e vivi la sindrome dell’impostore.

Ho capito in questi anni che questo percorso bulimico-anoressico era un modo per tenere sotto controllo quello che mi accadeva a livello familiare: l’unica cosa che potevo controllare era il mio corpo.

Quando ero anoressica non dormivo di notte, però cercavo anche di modificare il mio carattere perché volevo dare una veste positiva a questa cosa. Ma l’anoressia non è questo. Il fatto di trovare i vestiti della tua taglia ti dà la spinta a continuare, nonostante le brutte conseguenze di oggi, i problemi con i denti, con i capelli e quelli ormonali esplosi con i disturbi dell’alimentazione…

Mi sono sentita per anni l’ospitante in un corpo estraneo, come se vivessi in una gabbia. Con l’obesità ero arrabbiata, è stato un periodo di grande polemica, ero incazzata col mondo intero. Nel periodo bulimico ero sempre in apprensione, in fibrillazione, con l’obiettivo fisso di eliminare il peso. Con l’anoressia ero elettrica nel voler fare le cose, più espansiva, più leggera e accantonavo i problemi, li mettevo da parte, fingevo di non vederli. Ero l’abitante del mio corpo.

Quello che mi ha fatto smettere sono stati due episodi. Primo tra tutti l’atteggiamento della mia famiglia, che non capiva cosa succedeva, dato che ero passata dalla 48 alla 38, pesando 40kg. Non conoscendo questa patologia non capivano cosa stesse succedendo e, quando li ho visti piangere, ho capito che dovevo smetterla perché sennò avrei fatto male a loro. E, poco dopo, è morta una mia conoscente per anoressia, una coetanea.

All’università, invece, sono sbocciata.

Molti disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (oggi chiamati “DNA”, gli ex “DCA”, disturbi del comportamento alimentare) nascono così: in silenzio, con un “crack”, attraverso piccole incrinature che trasformano il corpo da alleato a nemico. È difficile individuare una data di “inizio”, perché spesso questi disturbi sono un linguaggio: è l’unico modo con cui il dolore prende forma. Non si tratta solo di cibo, di peso o di numeri sulla bilancia: riguarda l’identità, il bisogno di controllo, la paura di non essere abbastanza.

I disturbi alimentari non sono dei “sintomi individuali”: spesso sono modi con cui una persona comunica dentro la propria rete di relazioni. Il corpo diventa il linguaggio che racconta tensioni, paure e bisogni di riconoscimento che non hanno trovato altre vie. Non si tratta quindi solo di cibo o peso: riguarda il posto che si sente di occupare nelle relazioni, l’attenzione ricevuta, il bisogno di sentirsi visti e legittimati.

2. C’è un momento che per te segna la differenza, il passaggio in cui il corpo e il cibo hanno smesso di essere neutri per diventare un campo di battaglia?

«Quando non mi sono entrati i pantaloni, in adolescenza. Cominciai poi a torturarmi con la cyclette. Volevo controllare qualcosa, avere il potere di controllare perché quello che mi circondava non era controllabile. L’unico oggetto da controllare era il mio corpo. Ancora oggi, quando devo uscire, devo assolutamente sapere dove sto andando e cosa ho attorno, per avere tutte le scappatoie e la possibilità di tornare indietro, soprattutto da quando mi sono trasferita a Roma. A Napoli, che è casa, è diverso. Quando non ho tutto sotto controllo vado alla deriva».

Il bisogno di controllo è un tentativo di contrastare la sensazione di impotenza. Il paradosso dei DCA è proprio questo: cercare di dominare il corpo, mentre in realtà si diventa dominati da regole rigide e da un dialogo interiore sempre più spietato.

Spesso il sintomo nasce in un contesto di vita che cambia: transizioni familiari, aspettative implicite, confronti con gli altri, controllare il cibo o il corpo può diventare un modo per “prendere voce” dove sembra non esserci spazio, o per reggere ansie e conflitti che circolano nel sistema. Non è solo un gesto individuale: è una risposta relazionale.

3. Che rapporto hai oggi con il tuo corpo? È cambiato negli anni? Ti senti in pace, in tregua, o ancora in lotta?

«Col mio corpo, poco prima del Covid, forse ero in tregua. La pace non l’ho ancora raggiunta perché non ho mai intrapreso un percorso di terapia, quindi sono sempre in contatto con il mio “mostro interiore”. In momenti di stress la lotta torna a galla, mi devo sedere e parlare con me stessa. È tosta: anche gli amici non ti capiscono se non hanno vissuto un DCA. È una sofferenza intensa e, quando ne parlo, sento il disagio degli altri, che non sanno cosa dirmi e se ne escono con le classiche frasi fatte che non tengono conto della mia sofferenza. Questa tregua prevede degli scoppi di guerra a intermittenza. Non ne sono uscita mai del tutto. Il DCA diventa un rifugio quando le cose non vanno. Ma mi metto a riflettere sulle conseguenze, ci lavoro tantissimo anche se in alcuni periodi è tosta. È come avere un tarlo nel cervello che ti sussurra che il DCA è la via d’uscita, ma in realtà è una scusante, un escamotage per evitare di prendere decisioni».

Il corpo attraversato da un DCA è un territorio instabile, nemico e rifugio allo stesso tempo. Parlare di “accettazione” è riduttivo: si tratta piuttosto di costruire una convivenza, imparando a distinguere la propria voce interiore da quella del sintomo.

Il corpo è al centro di tanti sguardi: primi tra tutti quelli familiari, ma anche quelli sociali e culturali. Quando diventa “nemico”, spesso riflette la fatica di sentirsi accolti per quello che si è. Ritrovare una tregua significa anche cambiare il modo in cui ci si sente guardati dagli altri, e imparare a costruire legami che non giudichino ma riconoscano.

4. Hai detto che non si esce mai del tutto. Cosa significa per te? Ti pesa, ti definisce, o è diventata una parte della tua identità con cui convivi?

«Non mi definisce, ma è come se avessi un’altra persona con cui convivere, che mi fa riflettere. Il “mostro interiore” diventa una sorta di amico: è come il post-it sul frigo, ti ricorda che ci puoi ricadere, che la scelta è tua, ma anche che non è la scelta più saggia che puoi fare. Ci sediamo uno accanto all’altro e ne parliamo. Ci convivo, ma con un gran peso. Non è un pensiero costante come quando avevo 16-20 anni, poco prima di entrare all’università, quando ho deciso di elaborare la cosa».

I DCA hanno spesso un andamento cronico: non significa che non si possa migliorare, ma che la fragilità resta. Pensare la guarigione come perfezione è pericoloso: è più realistico e umano pensare ad una trasformazione. Il sintomo non svanisce del tutto, ma può diventare parte della storia di una persona, senza più dominarla.

Nella prospettiva relazionale non esiste un “punto di arrivo” definitivo, ma piuttosto una continua rinegoziazione con sé stessi e con chi ci circonda. Le fragilità si intrecciano con le storie familiari e con i ruoli che ognuno ha occupato. La guarigione non è cancellare il passato, ma creare nuove possibilità di relazione in cui quella ferita non sia più il centro, ma una parte integrata della propria storia.

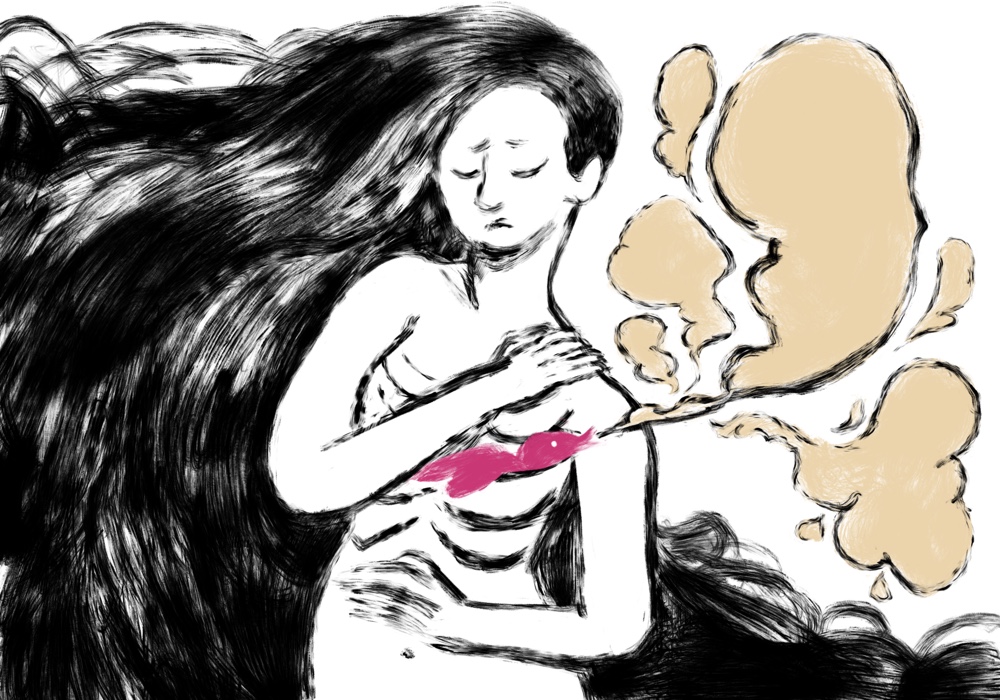

5. Disegnare ti ha aiutata a dire ciò che non riuscivi a esprimere a parole? Ci sono tavole, immagini o personaggi che senti direttamente legati al tuo vissuto?

«L’arte mi ha aiutata a raccontarmi e a spiegarmi. La prima volta è stata con l’esame Psicologia dell’Arte, materia della mia tesi, in cui ho parlato dell’affittuario del mio corpo, un essere che vive dentro di me, parla con me, a volte vive al mio posto. La mia tesi è stata su “Alice nel paese delle meraviglie” unita al concetto delle maschere di Jung. Anche Lewis Carroll indossava una maschera, dato che è lo pseudonimo di Charles Lutwidge Dodgson. Il tema è toccato anche da Pirandello e una serie di cantanti, come Sia. Io ho portato la mia maschera, quella che ho indossato: sorridere sempre e non far soffrire gli altri.

Ho ripreso l’argomento anche nella tesi specialistica, dove ho parlato de “Il principe felice” di Oscar Wilde, dove mi sono trasformata nella rondine e nella statua d’oro che viene spogliata, riprendendo il mio concetto di sacrificio: devo aiutare gli altri, non devo essere un difetto o un problema per chi mi sta attorno. In quest’opera mi spogliavo della mia pelle e diventavo la gabbia della mia rondine, che alla fine muore, come muore questa parte di me.

L’arte è stata il mio veicolo. Il fatto che sia un’illustratrice mi obbliga a lavorare sulle mie emozioni e su quelle degli altri. Mi ricorda l’empatia e che ci sono i miei sentimenti di mezzo. Nei miei lavori si nota molto l’espressività. Grazie all’arte ho imparato e imparo ogni volta a veicolare le mie emozioni e a parlare delle mie emozioni».

L’arte è il linguaggio che permette di simbolizzare il dolore. Dove le parole si inceppano, l’immagine dà forma a emozioni indicibili. Nei percorsi terapeutici, l’espressione artistica può diventare un ponte tra il mondo interiore e quello condivisibile.

L’arte diventa un ponte tra mondi interiori ed esteriori. Disegnare permette di comunicare non solo a sé stessi, ma anche agli altri: offre alla famiglia, agli amici e al pubblico un modo diverso di entrare in contatto con vissuti altrimenti inaccessibili. In questo senso, l’arte è un atto relazionale: non solo cura chi crea, ma anche chi guarda e si sente toccato.

6. Com’è stato sentirti vista dagli altri, nel corpo e nella malattia? E oggi, quando condividi la tua arte, come vivi lo sguardo esterno?

«All’epoca volevo che vedessero che ero magra: col potere sul mio corpo ero riuscita a dimagrire, come se avessi raggiunto un traguardo, una medaglia da mostrare. Il mio vero scopo però non era quello di dimagrire, questa era la bugia per mascherare il mio malessere. Tutti pensano che il DCA sia solo questo, “dimagrire”, ma non è così, c’è qualcosa dentro, come il verme dentro la noce che fa buco piano piano e si nasconde. Nella mela lo puoi vedere, perché fa un buco enorme, nella noce è più difficile.

Quando condivido la mia arte sento ancora un senso di peso e di disagio: soffro ancora della sindrome dell’impostore, non mi sento mai abbastanza brava ma continuo a disegnare perché è l’unica cosa della vita a cui non posso rinunciare. Mi manca il respiro anche solo a pensarci, mi fa male.

Non mi piace disegnare, per me disegnare è una necessità, sempre. Anche le cose che non mi piace disegnare, ho bisogno di farle, fa parte di me, come respirare. È anche un modo di esprimermi, quando non trovo le parole.

L’arte è anche un modo per combattere le mie insicurezze, non in modo rivoluzionario e rumoroso, ma come se fosse la mia voce: tutto quello che faccio è per dire qualcosa».

Lo sguardo sociale ha un ruolo cruciale nei DCA: spesso la persona oscilla tra il desiderio di invisibilità e il bisogno di essere riconosciuta. Con l’arte, questo sguardo può trasformarsi da giudizio a dialogo.

Il sintomo alimentare è spesso una risposta allo sguardo: il bisogno di essere riconosciuti, l’angoscia di essere giudicati e la lotta per trovare un proprio posto. Oggi per Sonia condividere la sua arte significa riscrivere la relazione con quello sguardo: non più passivo e giudicante, ma attivo e creativo, in cui si può mostrare la propria verità invece che subirla.

7. Oggi, se pensi a te stessa, quanto spazio occupano ancora i DCA nella tua vita? E quanto spazio invece l’amore, le relazioni, i progetti?

«Non ha più lo spazio che aveva anni fa, che era il mio primo pensiero. Mi mettevo addirittura in condizioni specifiche per bruciare calorie, era tutto il mio mondo, tutto girava attorno a quello. Adesso molto meno, però continua a tornare a galla, cerco di gestirmi. Il disturbo torna in momenti di forte stress e quando la voce interiore diventa molto critica.

Da quando ho nella mia vita il mio compagno e delle amicizie solide che provano a capirmi, che mi ascoltano e che provano a immaginare come sono stata, ho una consapevolezza diversa. Non sono più completamente sola, ma il senso di solitudine non me lo toglie nessuno.

So che sono il mio male ma anche la mia cura: questa consapevolezza riesce ad aiutarmi, anche se c’è la costante della sindrome dell’impostore.

È tosta stare al mondo, ma la vita è bella ed è tutto circondato d’amore, come il mio amore per il disegno, per l’arte per condividere, per insegnare l’arte ai ragazzi. Il mondo è pieno d’amore non tangibile… ci sono tante cose, come questa cosa meravigliosa: il sapere che non sono sola in questo male, che non sono l’unica e che c’è qualcuno che mi può capire.

C’è amore nel mondo. Basta vedere le manifestazioni di piazza: il fatto che qualcuno contesti significa che c’è amore per qualcosa. Quando qualcuno si dimentica che c’è amore, lì ha già perso.

Ho fatto mia la frase di Beatles “All you need is love”: mi ricordo che c’è un amore che non è solo quello fisico, ma un concetto più grande di noi: dare serenità.

Grazie Sonia per averci insegnato che in un mondo che urla parole d’odio, possiamo scegliere di nutrirci con quelle d’amore.

Elisabetta Carbone

Leggi Anche: Disturbi alimentari: creare la consapevolezza con la verità