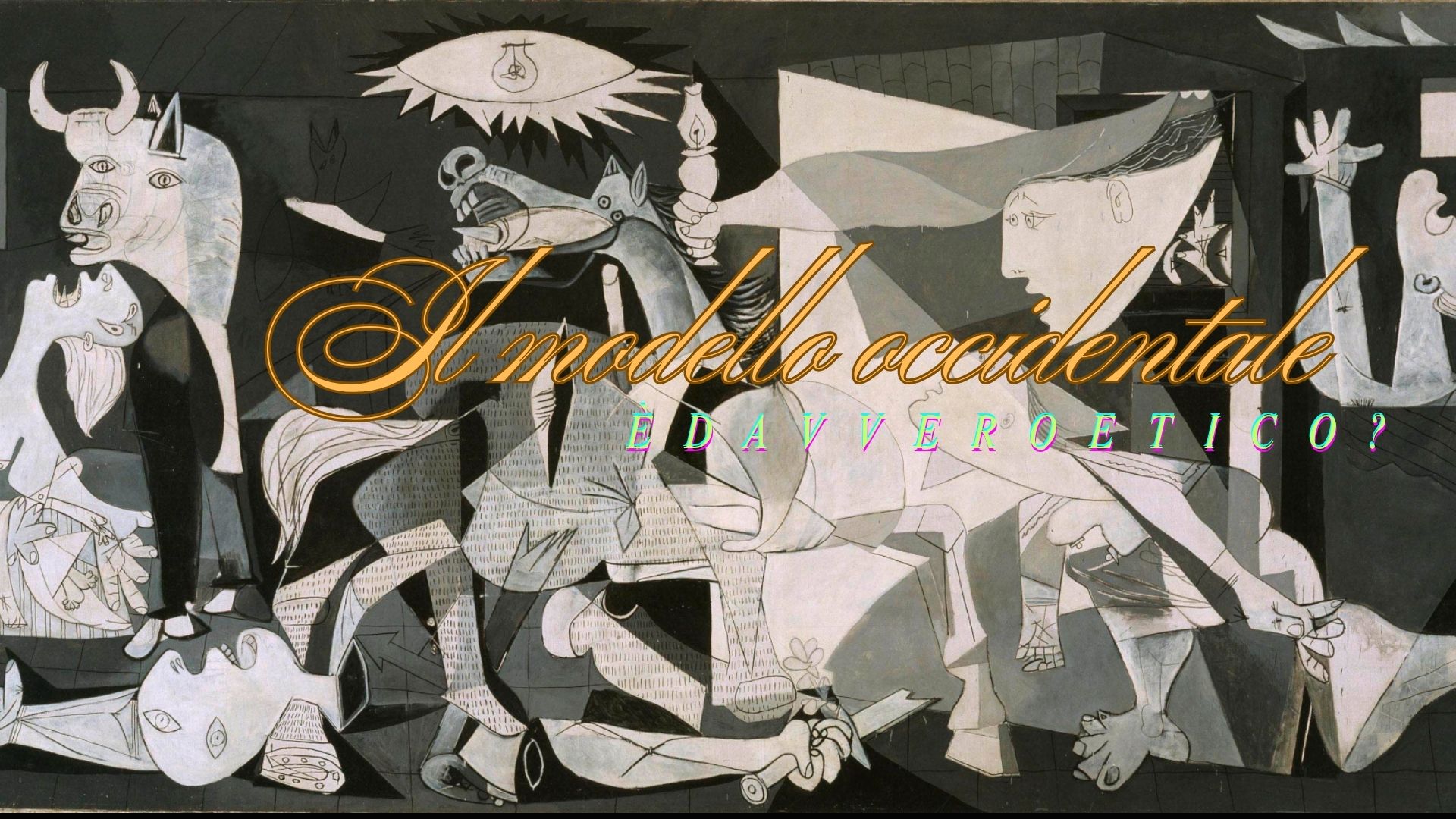

Il modello occidentale è davvero etico?

Quando l’Occidente predica etica ma spesso maschera dominio.

“Etico” è l’aggettivo che l’Occidente ama cucirsi addosso come fosse un marchio di garanzia universale. Democrazia, diritti, mercato libero, sviluppo sostenibile, un lessico che pretende di valere ovunque, che si erge a faro di civiltà. Ma quanto resiste questo mito alla prova dei fatti? Quanto è davvero etico un modello che ha costruito la propria supremazia su colonialismo, sfruttamento e marginalizzazione sistematica di interi popoli e culture?

L’Occidente si racconta come spazio della libertà e dei diritti, in contrapposizione a un “altrove” descritto come arretrato, oppressivo e in certi casi persino barbaro. È un mito fondativo, funzionale a giustificare interventi militari, politiche economiche predatorie e ingerenze culturali. Il problema è che dietro la facciata di neutralità etica si nasconde un sistema storico che ha sempre prodotto privilegi per pochi e subordinazione per molti.

Rachele Borghi ci ha messo dinanzi a un nodo essenziale: l’Occidente non è solo esportatore di merci e capitali, ma soprattutto di modelli di pensiero e gerarchie culturali. È questa la vera infrastruttura del dominio: la capacità di stabilire cosa debba essere riconosciuto come “sapere” e cosa, invece, venga relegato a “tradizione”, “folklore”, “mito”. Borghi parla di colonialità del sapere per indicare quel meccanismo invisibile che decide chi ha voce e chi viene ridotto al silenzio, quali saperi vengono consacrati come universali e quali, invece, scartati come locali, primitivi, non scientifici. Dentro questa logica, l’etica occidentale si presenta come neutrale, oggettiva, universale. Ma la sua vera funzione è quella di agire come dispositivo di esclusione: trasforma i propri valori in misura di tutte le cose, marginalizza gli altri sistemi morali e li riduce a categorie stigmatizzanti — “non etici”, “arretrati”, “barbari”. È un’operazione di prestigio culturale che naturalizza il privilegio e lo trasforma automaticamente in norma. In sintesi, ciò che l’Occidente chiama “etica” non è altro che lo specchio del proprio potere: un codice che non nasce per garantire giustizia o equità, ma per legittimare sé stesso, perpetuare i rapporti di forza e blindare la propria centralità nel mondo.

L’Occidente proclama diritti come se fossero la sua bandiera più nobile, ma mentre ne rivendica la paternità universale, finanzia guerre, stringe alleanze militari e chiude un occhio su filiere globali costruite sullo sfruttamento. È qui che l’etica così luccicosa risulta quanto più opaca. Ciò che viene promesso nei palazzi delle istituzioni si dissolve nelle zone d’ombra delle economie mondiali. Accanto a questo, l’Occidente continua a presentarsi come custode della razionalità e della verità. Un universalismo morale che quasi non ammette alternative, e che nel farlo si trasforma in un colonialismo epistemico che va a decidere quali saperi contano e quali no, consacra i propri valori a verità assoluta e riduce gli altri a folklore, superstizione e arretratezza. Allo stesso tempo anche il mito della libertà individuale si regge su fondamenta fragili e invisibili. L’individuo sovrano, celebrato come misura di tutte le cose, esiste solo grazie alla vulnerabilità altrui. Corpi sfruttati, migranti relegati ai margini, lavoratori invisibili che sorreggono l’intera impalcatura della civiltà occidentale. E infine c’è la narrazione più seducente: quella della sostenibilità. L’etica green, trasformata in marketing globale, viene presentata come la nuova frontiera del progresso morale. Ma sotto la patina ecologica, l’economia resta estrattiva, continua a saccheggiare risorse e territori, a devastare ambienti e comunità. Una sostenibilità che più che pratica, sembra soprattutto spettacolo. Non si tratta quindi di sostituire un modello con un altro, ma di spezzare l’illusione che possa esistere un unico paradigma di civiltà. L’etica non è mai neutrale, non è mai universale, porta sempre con sé rapporti di potere, esclusioni, gerarchie. Per questo, le vere alternative non nascono dal centro, ma dai margini. È lì che la vulnerabilità si trasforma in forza politica, che l’esperienza di chi è stato escluso si fa linguaggio critico e che le fratture diventano possibilità di nuove visioni.

La domanda resta sospesa: quanto è etico, davvero, il modello occidentale? La risposta è sicuramente scomoda ma oggi più che mai resta inevitabile. È etico soltanto per chi vi è incluso, per chi può permetterselo, per chi gode dei privilegi che produce. Per tutto il resto del mondo non è che una vetrina opaca, luccicante in superficie, ma costruita sul costo occulto di altri corpi, altri territori, e altri futuri. Se vogliamo iniziare a parlare di etica in senso autentico, dobbiamo abbandonare la seduzione dell’universalità occidentale e aprirci a una pluralità di etiche, conflittuali e imperfette che siano, capaci di accogliere fragilità e differenze invece di cancellarle o provare a migliorarle. L’Occidente etico non è un faro che illumina, ma piuttosto un mito che acceca. E come tutti i miti, serve a legittimare il potere di chi lo racconta.

Serena Parascandolo

Leggi Anche : Non è solo moda, il goth come lingua delle crisi