Il corpo velato: Eros e spiritualità nell’arte cristiana

Parlare di Eros e arte cristiana non è un’operazione scontata e banale, né tantomeno significa ridurre il sacro al sensuale e viceversa: significa, a mio parere, riconoscere come il linguaggio dell’amore (carnale, spirituale) sia stato un pilastro nell’evocazione dell’incarnazione, dell’estasi mistica, della carità. Non poteva essere altrimenti, dal momento che il fulcro del cristianesimo risiede nel mistero di un dio-uomo tradito, vessato, torturato e inchiodato sulla croce. La dottrina temeva però l’equivoco, e l’iconografia le venne incontro: simboli, posture, storie che tengono insieme desiderio e trascendenza.

Nel cristianesimo primitivo, quello delle catacombe, l’immaginario resta sobrio: i temi ricorrenti sono quelli del Buon Pastore, di personaggi biblici come Giona, o i banchetti del Paradiso. Siamo nella fase della speranza e del battesimo, che tuttavia pone delle basi per il discorso sul corpo, su quel Dio fatto carne che salva l’umanità col suo sacrificio. Nelle catacombe si conserva anche l’immagine più antica della Madonna, raffigurata in un dipinto del cimitero di Priscilla sulla Via Salaria. L’affresco del III secolo raffigura la Vergine col Bambino in ginocchio davanti a un profeta; sono presenti anche altre scene raffiguranti Maria, ma si ritiene che prima del Concilio di Efeso avessero un significato cristologico e non mariologico.

Il Medioevo: Cantico dei Cantici, Eva, la Lussuria

Nell’immaginario comune il Medioevo è l’epoca del rigore morale e del sospetto verso il corpo, una visione molto parziale delle cose. È proprio tra XI e XIII secolo che il mondo cristiano elabora un vero e proprio linguaggio dell’amore, in cui si intrecciano l’amore desiderante e l’amore caritatevole. Questo discorso viene messo in scena tramite immagini complesse dove il corpo è tentazione e rivelazione, carne e simbolo. Ma nessun testo biblico ha avuto influenza in tutto ciò come il Cantico dei Cantici, presto reinterpretato in chiave allegorica.

«Mi baci egli dei baci della sua bocca/poiché le tue carezze sono migliori del vino. / Il Re mi ha condotta nei suoi appartamenti; noi gioiremo, ci rallegriamo a motivo di te; noi celebreremo le tue carezze più del vino! A ragione sei amato!»

La sposa di cui si parla nel Cantico diviene la Chiesa, o l’anima individuale che si unisce a Dio. Una interpretazione arrivata già da Origene (III sec.) e poi da Bernardo di Chiaravalle che ne fa il fondamento dei suoi sermoni sull’amore. L’arte medievale traduce le parole del Cantico in una serie di immagini che, seppur non esplicite, comunicano una sensualità simbolica. Esempio di ciò sono le rappresentazioni del matrimonio mistico di Santa Caterina d’Alessandria, dove il Cristo bambino le infila l’anello. Più avanti le rappresentazioni di Correggio, Veronese e Parmigianino porteranno questo soggetto a un equilibrio visivo tra dolcezza carnale e devozione spirituale

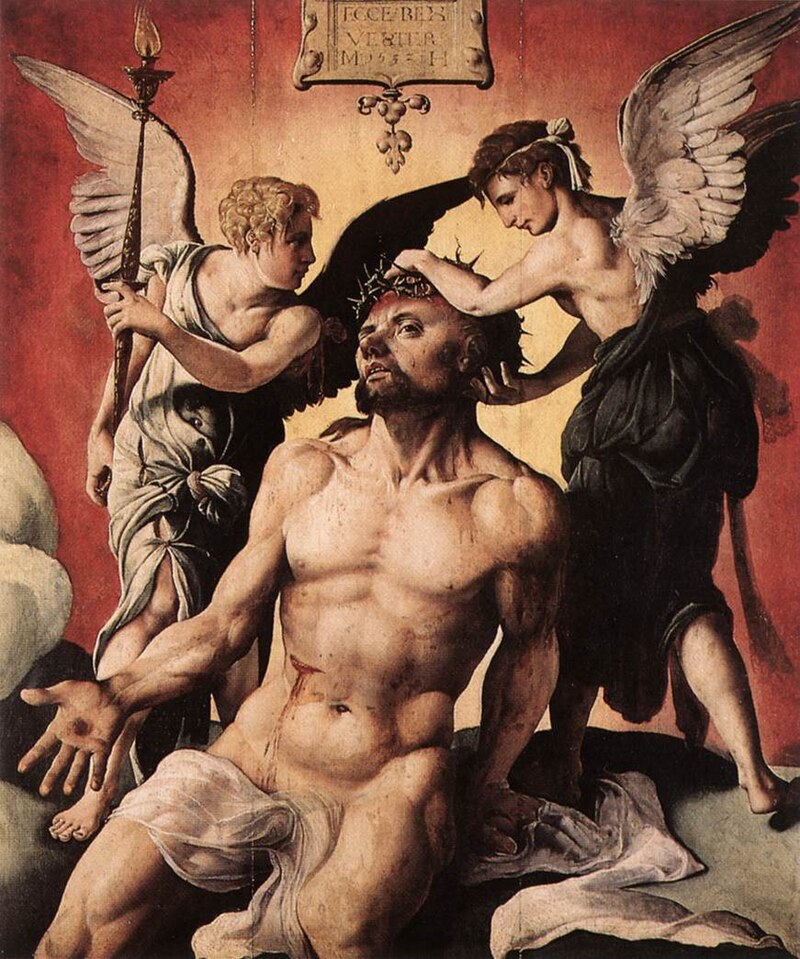

Il Barocco: l’estasi mistica e il teatro dell’anima

Nella cornice della Controriforma cattolica, quando la Chiesa di Roma reagisce al movimento protestante, il Concilio di Trento ristabilì la valenza delle immagini con lo scopo di istruire e muovere i fedeli. Attenzione: la parola muovere, dalla traduzione del testo del Concilio, viene dal latino movere: commuovere, suscitare le emozioni dei fedeli. Qui l’arte diventa a pieno un linguaggio teologico delle emozioni. Il tutto è accompagnato da importanti testi, come gli Esercizi Spirituali di Ignazio di Loyola insegnano che il fedele deve “sentire”, “gustare”, con tutto il corpo l’amore divino. Il capolavoro assoluto di questo “filone” è l’Estasi di Santa Teresa di Gian Lorenzo Bernini, che rappresenta il momento in cui la santa, nel suo diario, descrive la visione di un angelo che le trafigge il cuore con un dardo di fuoco divino. La sensazione è di piacere e dolore insieme, un linguaggio erotico per esprimere un’esperienza mistica. Nel pensiero barocco, l’amore desiderante e l’amore caritatevole non si oppongono: il desiderio purificato diventa segno dell’amore divino, qui l’eros non viene represso ma sublimato.

Il cristianesimo, più di ogni altra religione, ha posto al centro il corpo lacerato, amato e glorificato e attorno a quel corpo si sono sviluppate le infinite variazioni del sentire umano: la colpa di Eva e la nudità, la maternità di Maria, i desideri mistici delle sante. Ma si tratta di un corpo sempre velato: il velo della Vergine, il sudario di Cristo, rappresentano lo svelamento del mistero attraverso la materia. Il corpo velato rappresenta la condizione umana: siamo creature sospese tra polvere e luce, tra limite e infinito, dove il gesto d’amore trova la propria immagine di Dio.

Roberto Spanò

Leggi Anche: L’eros giovanile nelle opere di Balthus