Napoli in piazza tra scioperi, cortei e la «Global Sumud Flotilla». Cosa sta DAVVERO succedendo?

Le piazze sono tornate a riempirsi come non accadeva da anni. Non più rabbia frammentata, ma una mobilitazione che prende forma tra cortei, blocchi e uno sciopero generale che ha attraversato l’Italia.

Al centro di questa energia collettiva resta un’immagine che brucia negli occhi di tutti: la Global Sumud Flotilla, le navi cariche di aiuti per Gaza fermate in mare, e la reazione popolare che da allora non ha smesso di crescere.

Quello che accade ha il sapore di una riscrittura della storia civile, studenti e lavoratori uno accanto all’altro, presidi permanenti che non si esauriscono dopo qualche ora e voci che non smettono di chiedere giustizia. La protesta non è solo indignazione, è un corpo collettivo che rivela responsabilità politiche, catene economiche di complicità e l’urgenza di un’umanità che travalica confini e frontiere.

Il detonatore visibile è stato l’intercettazione della Flotilla, una coalizione di decine di imbarcazioni partita tra settembre e inizio ottobre 2025 con aiuti umanitariverso Gaza. Le autorità israeliane hanno fermato la maggior parte delle navi e trattenuto centinaia di attivisti, un gesto che ha acceso proteste in tutto il mondo e che in Italia ha mobilitato sindacati, collettivi, associazioni.

La risposta è stata immediata. Lo sciopero generale del 3 ottobre ha fermato trasporti e logistica, gonfiando cortei da Milano a Palermo. A Napoli i presidi si sono moltiplicati. Università come la Federico II e L’Orientale, la stazione centrale, le piazze storiche. Cori, striscioni, blocchi stradali. Momenti di tensione, ma anche di straordinaria partecipazione.

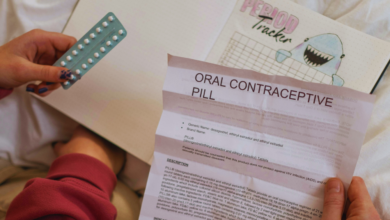

La politica appare spaccata, da un lato le voci che giustificano i fermi in mare, dall’altro dirigenti sindacali e osservatori che hanno definito l’episodio «un atto grave». Il dibattito italiano si allarga, si discute delle autorizzazioni governative, della presenza di cittadini italiani sulle navi, delle ripercussioni sui porti e sulle catene commerciali.

E mentre tutto questo accade, altre 11 imbarcazioni sono salpate verso Gaza. Segno che il movimento non si arresta, ma rilancia con una strategia di persistenza che si specchia poi anche nelle piazze italiane.

La forza della mobilitazione sta soprattutto nella sua pluralità. C’è chi lotta per un principio umanitario, chi porta le rivendicazioni sindacali, chi vive la protesta come battaglia studentesca, chi come atto politico contro il commercio di armi. In questo mosaico di motivazioni nasce la percezione che Gaza non sia “altrove”, ma parte di un orizzonte comune.

Due sono i punti principali che emergono con chiarezza: la scelta condivisa di mantenere la protesta non violenta, e la necessità di trasformare la spinta spontanea in richieste politiche concrete. Dal blocco delle forniture militari alla protezione dei lavoratori, dall’apertura di corridoi umanitari alla pressione diplomatica. Solo così la mobilitazione potrà essere vista come fattore di cambiamento reale, e non come un lampo destinato a spegnersi.

I disagi per i cittadini non mancano: trasporti fermi, servizi rallentati, scuole e università in agitazione. Ma in piazza il sentimento è chiaro: questo è un sacrificio necessario. Perché, diciamolo, nulla è paragonabile al disagio quotidiano di chi vive sotto assedio. E, in fondo, da quanti anni conviviamo con autobus che non arrivano, visite mediche saltate, aule sovraffollate? Solo che allora non si scioperava, si subiva in silenzio. Non era “il giorno dello sciopero”: era la nostra quotidianità.Almeno oggi i ritardi, i blocchi, le assenze hanno un senso. Almeno oggi quel disagio serve a qualcosa: a dire che non si accetta più l’ingiustizia come normalità.

La protesta diventa così rottura e speranza insieme. E a chi storce il naso per i cortei, resta una domanda semplice: se il problema è perdere un autobus, quanto vale allora la vita di chi da decenni non può prendere neanche un respiro libero?

Napoli conosce bene il peso dell’oppressione e il valore della resistenza. È una città che da secoli impara a rialzarsi dalle macerie, a trasformare ferite in canto, precarietà in forza. Oggi quelle stesse strade, dai vicoli del centro storico fino al mare che guarda lontano risuonano di cori che intrecciano lingue e destini. Lepiazze parlano. Parlano con cartelli alzati, tamburi improvvisati, voci che non si lasciano soffocare. Perché a Napoli la protesta non è mai solo rabbia, è musica, è memoria, è lotta che si fa comunità. E in questi giorni, quella comunità ha scelto di non voltarsi dall’altra parte.

Serena Parascandolo

Leggi anche: Israele abborda Alma della Global Sumud Flotilla, Antonio Tajani: “Nessun atto di violenza”